source

Publicado por Álvaro Corazón Rural

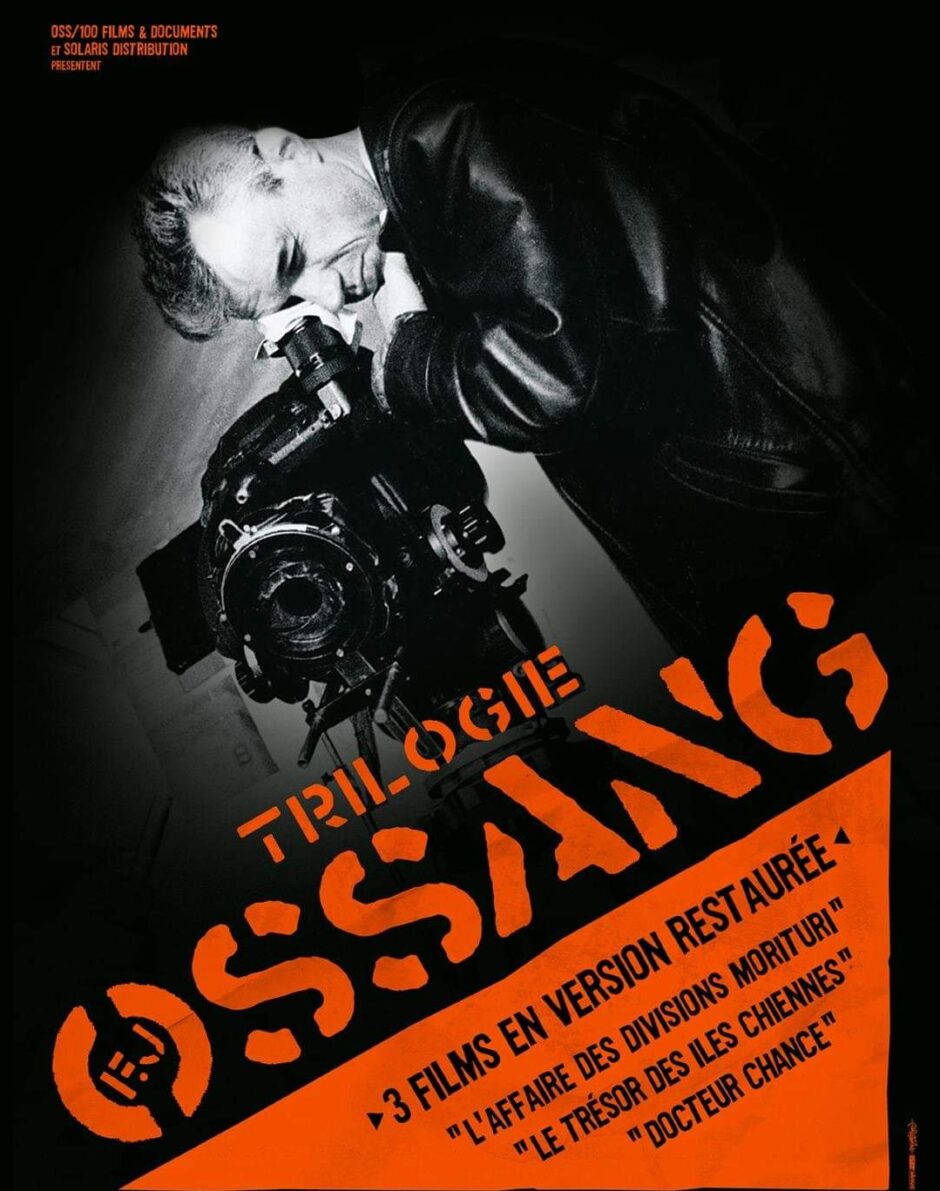

Hace diez años, el cine Doré de Madrid programó una película, Docteur Chance, de la que nada sabíamos. Su atractivo residía en que la protagonizaba Joe Strummer, era mitad road movie, mitad cine negro, y sucedía en el desierto. Tenía una pinta maravillosa, pero luego resultó ser más punk de lo que anunciaba en el envoltorio. Era punk en sí misma, en su propio lenguaje cinematográfico. F. J. Ossang estaba allí. Se ofreció a contestar las preguntas del público pero nadie fue capaz de formular ninguna. Tenían, supongo, el cerebro a punto de nieve. Ese misterioso director, con su blanco tupé, resultó ser un músico underground y tenía un legado de cortometrajes inencontrables donde mezclaba su pasión por el cine negro de serie B, la música industrial y las corrientes artísticas de vanguardia de principios del siglo XX. Tras largas travesías por el desierto, algunas dolorosas, en 2010 pudo volver a rodar un largometraje, Dharma Guns, y este 13 de abril estrena en España 9 dedos, que tras su exhibición en Locarno fue definida por el crítico de Cineuropa como «un delirante réquiem punk». Nosotros dimos con Ossang en el Festival Curtucircuito de Santiago de Compostela del año pasado. Acudió a una retrospectiva con la proyección de toda su obra. Unas jornadas que culminaron con un concierto de los alemanes Faust en la clausura. El apocalipsis total.

Naciste en el campo, en mitad de la nada.

Sí, de hecho mi abuelo era médico rural. Tuve un parto complicado, nací en casa, la cosa se puso fea y tardé veinticuatro horas en llegar al mundo. Un día entero. Me criaron mis abuelos porque mi padre se pasaba la vida de viaje. Por eso parte de mis referencias vitales son un poco antiguas, estoy como bloqueado en los años veinte, porque principalmente me educó mi abuelo, que luchó en la Gran Guerra.

¿Qué visión tenía de ella?

Es una historia un poco larga de explicar. Estaba en quinto de Medicina y se fue al servicio militar, era el año 1910. Sirvió cuatro años y en 1914 estalló la guerra, se la comió entera. Empezó como jefe de camilleros y acabó de jefe médico al final del conflicto. Otros en su misma situación murieron sin haber acabado sus estudios, él después se sacó el título de médico oficial en París. Marcado por lo repugnante que era la guerra, quiso ser médico rural. Luego quiso que yo me dedicase también a la medicina y me insistía en que aprendiese latín, la lengua de la medicina.

Esa generación que hizo la Gran Guerra cultivó un odio profundo a la humanidad y las salvajadas que era capaz de hacer, tenían ese punto no future que fue luego popular con el punk de los setenta.

A él le tocó la Primera Guerra Mundial y luego sirvió dos años más en la Segunda. Ahí trabajó en un hospital militar en Roanne, cerca de Lyon, esperando la llegada de los alemanes. Fueron ocho días, me contó, en los que estuvo jugando a las cartas durante toda la noche en el comedor de oficiales, un restaurante grande, con el dueño sirviendo el mejor coñac a los que estaban, pero todos con una sensación muy humillante. Estaban esperando la derrota, a que se presentasen allí los nazis, que tenían alrededor toda esa mitología de bárbaros. Pero mi abuelo y los demás tenían que estar allí para proteger a los enfermos y los heridos.

El dadaísmo, el vorticismo y el futurismo, movimientos propios de las décadas de los diez y los veinte, ¿te entraron por influencia de tu abuelo, te los hizo él más atractivos?

No, él creía solo en la medicina. Nada social al margen de su profesión le importaba. Al haber visto la guerra, esa situación terrible, después todo le daba igual. Solo quería ser un médico rural, tratar con gente humilde y sencilla y ya está.

Estas corrientes las descubrí por mi cuenta, pero, ante todo, hubo un libro que me marcó. Fue Trois Suicidés de la Société. Reunía las obras completas de Jacques Rigaut, Arthur Cravan y Jacques Vaché. Son obras breves y asombrosas, teniendo en cuenta que se publicaron hace un siglo. Rigaut fue dadaísta, era autodestructivo, se suicidó en 1929. Vaché se murió o se mató, según se mire, un poco antes, en Nantes, de una sobredosis de opio con otros dos amigos. Se lo encontraron misteriosamente muerto a su lado en una habitación de hotel, en 1919, justo cuando acabó la guerra [risas]. Y Arthur Cravan, que era sobrino de Oscar Wilde, fue educado en Lausana. Viajó por Francia, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Fue desertor, se dedicó a recorrer el mundo huyendo de la guerra. Desapareció en 1918 en el golfo de México, se supone que en un naufragio.

André Breton tuvo gran influencia en Vaché y Cravan. Para mí todos ellos son absolutamente protopunks… [risas]. Por eso, cuando filmé con Joe Strummer le dije que íbamos a hacer un film punk de l’âge classique. Un mausoleo de los modernos. Joe, gracias a mí, descubrió la figura de Arthur Cravan y quedó fascinado. Después del rodaje de Docteur Chance nos pasamos noches enteras, de once de la noche a siete de la mañana, tomando café y hablando de literatura y de otros temas. Me apodó Ossang «el Loco» [risas]. Joe Strummer era una persona con un mínimo de prejuicios. Solo quería experimentar y ver, entendía la vida con una mezcla de inocencia y locura. Como una espera antes de que el mundo se apodere de ti.

Creciste sin televisión y luego fuiste cineasta.

Hasta los diez años viví en casa de mi abuelo y no tenía, luego, cuando fui al colegio, cosa que no me gustaba nada, se hizo con una y pude verla un poco el fin de semana. Hubo películas que me marcaron mucho. Aún me acuerdo de La isla del tesoro, que la pasaron por televisión. Me mató. En esa época, cuando yo era crío, todos los días a las cinco de la tarde ponían películas. Juárez, con Bette Davis, también me impactó mucho. La rodó William Dieterle en 1939, con guion de John Huston. Me pasé años buscándola pensando que se titulaba Maximiliano hasta que un actor me dijo que no, que el título era Juárez. La protagonizada Paul Muni, el Scarface de Howard Hawks.

Has citado las películas de James Bond como influencia muchas veces.

Sí, porque incluso en películas tan comerciales el director es también importante. Por ejemplo, tengo como referencia el trabajo de Terence Young en Dr. No. Es una gran película. Cuando yo era joven, pensaba que era necesario integrar la retórica de las películas de propaganda y las de acción. Si sabías conservar el atractivo de la propaganda, no necesitabas aprender más. Con eso ya podías hacer todo lo que quisieras, cualquier tipo de escena. Por ejemplo, El testamento del Dr. Mabuse, de Fritz Lang, es increíble. Y el primer Dr. Mabuse, que se filmó en 1922, es muda, pero tiene una eficacia, contiene toda la retórica del cine actual. El montaje que hacían aquellos alemanes es espectacular. Fueron una gran influencia.

Después descubrí muchas películas en la filmoteca de Toulouse, que primero era un anexo de la filmoteca francesa y luego se escindió. Tenían los tesoros del cine alemán de antes de 1933 y del cine soviético. Dreyer me gustaba mucho, el cine situacionista, Debord… Tenía diecisiete años cuando descubrí a los situacionistas y ese tipo de terrorismo intelectual era muy bueno para liberarte a esa edad. Ahora dicen que Debord hacía un cine pobre, pero yo creo que era un verdadero cinéfilo. Las películas que cita y «secuestra» en sus obras cinematográficas se convirtieron en mi panteón personal: S. M. Eisenstein, Orson Welles, Josef von Sternberg, Erich von Stroheim, etc. Luego descubrí el noir americano de serie B de entre los años cuarenta y sesenta, que tiene un poco de la retórica de la fotografía del cine expresionista y minimalista.

Y más tarde descubrí a Tarkovski. Cuando me fui a rodar a Chile con Joe Strummer fue porque había descubierto al soviético y a Albert Lewin, que también fue productor, y, de las seis películas que hizo, la mitad las protagonizó George Sanders. En ese viaje me llevé solo dos películas en vídeo, Solaris y Pandora and the Flying Dutchman. Me encanta Lewin, su Pandora es buenísima. También El retrato de Dorian Gray. En cuanto a Solaris, me fascina porque en ella todo es curioso, sorprendente. Es un mundo, un océano. Y formalmente es asombrosa, bárbara, salvaje. Me apasionan los cineastas cristianos y modernos como Bresson, Pasolini, Dreyer o el propio Tarkovski.

De la ciencia ficción soviética te interesa sobre todo el tema recurrente de la amenaza de la tecnología sobre la humanidad.

Creo, de hecho, que estamos siendo atacados por la tecnología [risas]. Aquellos directores soviéticos eran muy interesantes porque no filmaban como Hollywood, no tenían grandes presupuestos. Explotaban recursos como la fotografía y el montaje. También la materialidad, siempre hay materia en sus imágenes, como gas, lluvia…

Escribí un libro titulado Mercure Insolents sobre qué es el cine. Es una colección de tres libros con todas las disciplinas: fotografía, arquitectura, música, pintura… Es importante lo que se dice del cine porque luego lo transforma. Es como Nietzsche y el único de sus libros que fue un éxito, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, que parte del impacto de Wagner y cambia completamente la estructura de la ópera. Nietzsche ahí formula la esencia de la cuestión cinematográfica al construir un tipo de dialéctica entre lo dionisíaco y el mundo apolíneo.

Para mí, las películas son ensayos. El cine, los granos de haluro de plata de una película, es la expresión del presente absoluto. Cuando escribes, puedes corregir. Cuando pintas o grabas un disco, también. Pero el cine es la filmación del presente y después hay solo el montaje. Las contingencias, si el cámara se pone enfermo, si surge una historia de amor entre los actores, hacen que cambie. Por eso es una de las actividades humanas realmente primitivas. Artesanal. Porque cada persona del equipo es fundamental. Es lo contrario a la poesía, donde escribes estando solo.

Aunque tengo que admitir que en la época de oro del cine mudo la élite y la vanguardia de la poesía era apasionada del cine, como Blaise Cendrars, Desnos, Roger Gilbert-Lecomte y sobre todo Antonin Artaud, que tiene toda la esencia del cine de los años veinte. Es una verdadera pena que no se pusieran a hacer películas también.

¿Qué hay de Buñuel?

Me gusta mucho Buñuel. La edad de oro es una gran película. El ángel exterminador [Su pareja, Elvire, cita Un perro andaluz y Ossang asiente]. El guion de Dalí me encanta, aunque Buñuel y él luego fueron enemigos absolutos. También me gustan mucho sus películas mexicanas. El Bruto, Él… y su regreso a España con Tristana. Siempre me ha fascinado esa España sombría con Fernando Rey y Catherine Deneuve. Buñuel es sagrado. Si trabajabas como técnico para él y no bebías, mal asunto. Para Buñuel, un hombre que no bebía era potencialmente una fuente de problemas, no confiaba en él.

También siempre me ha parecido muy interesante la amistad de Buñuel con el director brasileño Glauber Rocha. Rocha tenía dos grandes referentes, Buñuel, que era su ídolo, y John Ford, a pesar de que era un director que se dedicaba a la búsqueda de la vanguardia revolucionaria. Cuando este viajó a Brasil a una retrospectiva, se lo encontró, y Ford le dijo: «¿A qué hora es la misa?». Necesitaba ir a misa cada día [risas].

¿Cómo entra el punk en tu vida?

Pues él solo, era la música de mi generación. Tenía un amigo que se llamaba Jean-François Charpin, que era un poeta también, un escritor. Murió a los treinta años. Ayudó a organizar el primer concierto de los Sex Pistols en París, en 1976. Fue en el Chalet du Lac. Yo no estuve, desgraciadamente, vivía en Toulouse. Los Sex Pistols y el punk para mí eran la realización o cumplimiento del programa, era la tabula rasa del dadaísmo. En este movimiento, para mí, la música era solo un pretexto, lo importante era la performance: «Nous Sommes l’Ennemi!…».

¿Cómo fue la escena punk en París?

No me enteré, en esos años, en los setenta, estuve en Toulouse y Berlín. En Alemania me encontré en una ciudad pre-punk, por decirlo de algún modo. Allí te sentías en el fin del mundo, estaba el Muro todavía. Hacía falta un pasaporte especial para entrar en la carretera-corredor que cruzaba Alemania Oriental desde la frontera federal hasta Berlín Oeste, que era como una isla occidental detrás del telón de acero. Y donde residían todos los alemanes que no querían hacer el servicio militar. Era una ciudad muy curiosa, muy rara. Mi estancia allí acabó mal. Tuve problemas y decidí volver a Francia y ponerme a estudiar.

Del 76 al 81 pasé mi tiempo creando grupos de rock and roll (DDP y después Messagero Killer Boy), y creé la revista literaria CEE. La poesía y el rock and roll conducen al No Future [risas]. Llegué a París a pasar el examen de acceso a la escuela de cine, y por suerte lo logré. No me lo podía ni imaginar, pero después lo único que aprendí en la escuela fue que para hacer una película necesitas una cámara y una cinta de película [risas].

Aparte de ser fanático del vídeo, de la imagen móvil, del punk y de la música industrial, todavía había algo que me volvía aún más loco, de lo que era una fanático, era el disco Nothing Here Now But the Recordings de W. S. Burroughs. En ese LP el escritor superó el sonido de toda la vanguardia de la época y se adelantó treinta años a todo el mundo. Es una antología de archivos sonoros suyos, ruidos y palabras, montados por Genesis P-Orridge, de los Throbbing Gristle. Me influenció mucho también su ensayo The Electronic Revolution.

Tu primer corto, La dernière énigme, iba sobre terrorismo de Estado.

Iba sobre un libro muy interesante de Gianfranco Sanguinetti, se llamaba Del terrorismo e dello Stato. Habla de la muy posible manipulación de las Brigadas Rojas. Llega a la conclusión de que el poder, la justicia y los servicios secretos están entrelazados de alguna manera. Es muy complicado, pero muy interesante. Sobre todo en la actualidad. Entonces me surgió la duda de por qué había terrorismo. Creo que es muy difícil llevarlo a cabo sin el apoyo de servicios secretos.

En la banda sonora de ese corto hay un grupo español, Esplendor Geométrico. ¿Cómo los conociste? ¿Escuchaba música española de los ochenta?

Los descubrí en Francia en una recopilación de música internacional y me encantaron inmediatamente. Adoro su canción «Moscú está helado», que tiene unas grabaciones raras de la voz de Lenin. En su día me pareció una invención sublime.

Luego rodaste Zona inquinata, un noir.

Lo rodé en tres días, en verano. Sinteticé lo que sería un largometraje de cine negro en veintiún minutos y tres movimientos. La hice con una cámara vieja de 16 mm. Por cierto, algunas tomas que metí las hice en Gijón.

Sí, vi que salía un barco donde ponía «Aceros del Cantábrico».

Me gustaba mucho el Gijón industrial, pero la película fue rodada en tres días en París. Mezclé imágenes.

Hay una escena en la que la pareja joven que huye asesina a un cowboy. ¿Tenía algo de simbólico?

Intenté reencontrar la ficción del cine negro. Con esa pequeña persecución y un poco de humor. En todas mis películas hay un lado cómico. ¿Cómo se dice? Humor ultravioleta, humor más negro que el negro.

¿Más negro que la noche; menos negro que su alma?

[Ríe] ¿Quién dice eso?

Miguel Hernández, un poema que se llama «El cura verdugo».

¡Está muy bien! Me lo voy a apuntar. [Saca una libreta y toma nota]

Pero ese cowboy… cuando yo vi el corto, pensé que esos dos chavales, simbólicamente, estaban asesinando a la masculinidad clásica, el vaquero de hecho estaba bebiendo él solo, todo machote, y ellos, furtivos, se cargan al viejo modelo de hombre.

¿Y por qué no? De algún modo sí, pero yo lo planteé como algo más cultural que sexual, porque en los sesenta surge una idea nueva de cultura y de visión política, y Europa tenía unos valores distintos de los americanos.

¿Era una autorreivindicación del continente?

Sí, creo que sí. Los americanos hacen siempre todo lo posible para destruir la identidad europea. Es su naturaleza [risas]. No soy antiamericano, porque tengo una gran admiración por su vanguardia de los veinte, Ezra Pound, T. S. Eliot, Fitzgerald… Y adoro su contracultura, con ese genio que fue el padre del punk, William Burroughs. Musicalmente, me encantan The Velvet Underground, The Stooges o The Seeds. También soy un fan entregado de Edgar Allan Poe. Todo un universo que ha sido de gran influencia para mí, sobre todo en mi última película, 9 dedos. Pero…

En todas tus películas hay una huida, una odisea o gran aventura, y has comentado alguna vez que te viene del cómic, de Hergé, del cómic franco-belga.

Pero no tengo una cultura real del cómic. Casi solamente Tintín, de Hergé. No lo conocía en su día y ahora lo releo a todas horas. ¡Es inagotable! Te lleva a estados de ensoñación… Y esto es interesante, porque Tintín está muy inspirado en la realidad, tiene historias en China, en Japón, en Sudamérica, conspiraciones alrededor del petróleo… Está apegado a temas prosaicos, pero a mí eso me lleva a una ensoñación, a imaginar veinticinco películas. Hergé fue un genio absoluto.

Pienso que hay más influencia del cine mudo en los cómics que el cine actual. Un artista como Eisenstein, que es como el Miguel Ángel del cine, creo que no tiene hijos en el cine moderno, pero supuso una gran influencia para el mundo de los cómics. Para mí Eisenstein y los otros, Dziga Vértov, Pudovkin y Dovzhenko, son fundamentales. Y Orson Welles, que era como el hijo americano del ruso, aunque, en mi opinión, no sin cierta correspondencia entre ambos.

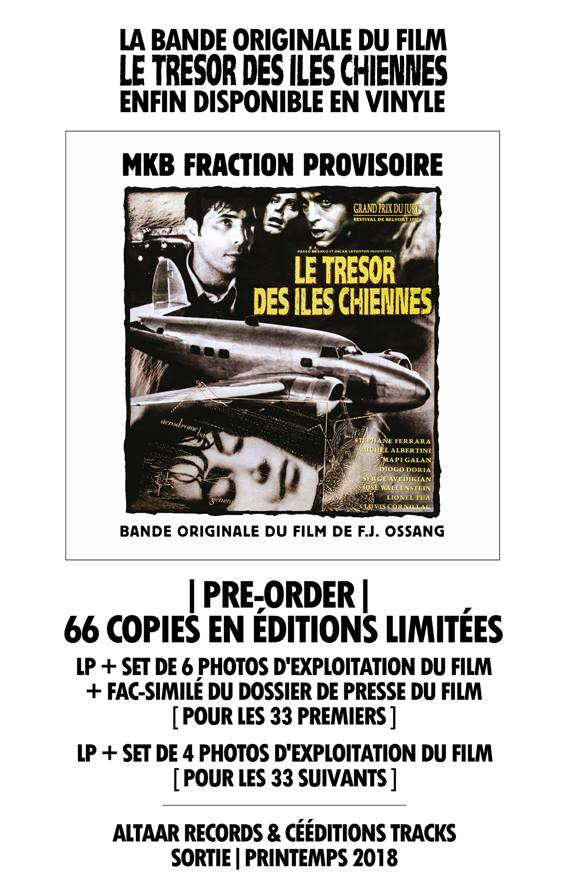

Ruedas en 1990 Le Trésor des îles Chiennes. Es sobre otro mito del siglo XX, el posapocalipsis. La obsesión que todas las generaciones de la segunda mitad del siglo XX tenían de que, tarde o temprano, caerían las bombas y adiós.

Estaba la amenaza entre los soviéticos y Occidente, que era constante, y después, en 1986, pasó lo de Chernóbil, que para mí fue algo terrible. La imagen más horrible que he visto en toda mi vida. ¿Cómo podemos olvidar a aquellos operarios, que fueron héroes, que entraron a limpiar la fuga sin la protección apropiada y en menos de quince minutos se habían abrasado vivos hasta la agonía? Y la gente saliendo de sus casas en convoyes militares… Ver todo aquello era algo traumatizante. La amenaza atómica es demencial. Mira Japón, que ha dejado todo el mar envenenado… Hay un gran silencio alrededor, pero…

Esta película fue una coproducción con Portugal. Allí estaban Paulo Branco y Raúl Ruiz, que para mí eran ídolos. Llegó un momento en el que el cine francés era demasiado frontal, comercial, yo quería hacer algo más movido, con más libertad, y recurrí a ellos.

La grabaste en las Azores.

Sí, sí. Lo digo a menudo, soy un enamorado de las Azores. Siempre me ha fascinado el mar por las novelas marítimas, como El buque fantasma, del capitán Marryat. Para mí las Azores son el centro del mundo, porque es donde se encuentran las placas continentales: la placa americana, la europea y la africana. Siempre hay erupciones y fenómenos. Es como la olla a presión del Atlántico. Hay una conexión por el mundo subterráneo marítimo y también por las corrientes. Me tiene fascinado. Incluso su historia, Azores era un lugar muy rico, había naranjas, pero llegó una mosca que vino de Bermudas con las corrientes, extendió una enfermedad y se perdió todo. Es el triángulo que conecta Bermudas, Azores y Canarias…

Docteur Chance, en 1997, fue tu gran película.

Hasta que rodé 9 dedos [risas]. Me dieron una beca del Centro Nacional de Letras para escribir. Me trasladé a Madrid y acabé un libro durante todo el invierno, Au bord de l’aurore. No tenía dinero para rodar, pero vivir en Madrid estuvo genial. Puedes ir a la sierra, con ese cielo azul. Lo disfruté mucho, La Mancha en invierno tiene su encanto. Tengo un grato recuerdo, en esa época también me leí el Quijote y El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki.

Sin embargo, no hubo final feliz. Con el libro que escribí y la película Le Trésor des îles Chiennes podía presentar un proyecto para ser investigador residente, pero ¡me equivoqué de hora! Llevé la película para que la viese el jurado, pero la hora era a las 9 y yo llegué a las 10. Me dijeron que no y me quedé sin nada. Por una cuestión de puntualidad.

De regreso a París, conspiré, entre comillas, con Raúl Ruiz para hacer algo que me llevase a Chile y así surgió esta película. Docteur Chance fue la primera coproducción franco-chilena después de la dictadura. Viajé también por Argentina y Uruguay, pero la pena que siento es que Joe Strummer se murió en 2002 y el otro protagonista, el principal, Pedro Hestnes, un actor portugués, lo hizo en 2011.

¿Por qué elegiste a Joe Strummer?

Porque me pasó una cosa curiosa. Escribí una primera versión del guion en 1991, donde uno de los personajes, un piloto fantasma, llevaba el nombre de Vince Taylor. Yo era fanático de Vince Taylor, que había aceptado tocar en la película, pero se murió de repente en esas fechas. La revista de su club de fans me pidió un texto en su memoria. Mientras escribía, escuchaba The Clash todo el día, porque ellos hicieron su versión más conocida, la de «Brand New Cadillac». Así se me ocurrió. De pronto, me dije: voy a escribir a Joe Strummer.

Marc Zermattime me dio su fax y Joe me contestó dos días después. Dijo: «Me encanta el guion, pero ¿actuar no es mejor que lo hagan los actores?». Tenía sus reservas, pero conseguí que quedara conmigo, le di buen champán y buena comida en un restaurante, le hablé de Arthur Cravan, de hacer una película punk de l’âge classique, esa es la idea que estaba detrás de Docteur Chance. Después fuimos a un pub donde cayeron varios vodkas con hielo, cervezas y gin-tonics, acabamos hablando una mezcla de inglés y español, porque Joe Strummer era un enamorado de Andalucía y conocía la lengua, y, de repente, decidió que sí, que aceptaba mi oferta.

El rodaje fue increíble. Grabamos en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Yo creo que Joe Strummer reencontró una energía especial allí. Todo el presupuesto de la película fue invertido en el rodaje. A nuestro regreso a Francia, encontré financiación para la posproducción. Me dieron el apoyo del Centro Nacional de Cine y el dinero de un productor francés, Jacky Ouaknine, el hombre de negocios de Doumeng. A Doumeng en Francia se le conoce como «el millonario rojo», por los negocios que tenía en el sector agrícola en países del Este, como Rumanía y otros. Ouaknine hizo muchas coproducciones en la URSS gracias a él.

Luego se murió el hermano de Elvire, mi pareja, en circunstancias extrañas, lo que motivó una investigación policial, tardaron semanas en enterrarlo, y la película tuve que montarla a toda velocidad. En un mes logré hacer cincuenta minutos y Canal + me la compró. Creía que fue porque estaban Marisa Paredes y Joe Strummer de protagonistas, pero no fue así. Fue una decepción [risas]. Lo hicieron solo porque Canal + no tenía todavía la cuota de películas francesas para el año 1996.

¿Cómo aguantó Marisa todo aquello?

Era muy profesional. Porque la película fue dura. Cambié algún actor después de dos noches de filmación. Fue caótico. Pero ella era muy valiente. Se podía haber quejado y no lo hizo, le echó valor y lo hizo muy bien. Yo era amigo de Patrick Bauchau y a través de él llegué a Marisa Paredes. También conocía un poco a su marido, Chema Prado, porque había programado Le Trésor des îles Chiennes en la Filmoteca Española.

Estuviste en el dique seco hasta que llegó la trilogía de cortos: Silêncio, Vladivostok y Ciel Éteint!…

Después de Docteur Chance no encontré presupuesto para una nueva película. Volví a dedicarme a escribir y al rock and roll. Además de eso, Joe Strummer, que me había dicho que tenía ganas de rodar más películas conmigo, se murió en diciembre de 2002. Fue un momento de confusión.

Un año después, en 2003, me invitaron para una retrospectiva de mis películas en BACIFI, en Buenos Aires. Llegué allí y estaban en plena crisis, con el corralito, pero las salas de cine estaban llenas. Todo jóvenes argentinos gritando, apasionados por el cine, y eso me animó. Decidí quedarme allí y esperaba obtener trescientos mil dólares de Europa para hacer una película con gente de allá, pero tras casi tres años batallando no logré nada.

Grabé un último disco en 2006 con el batería de Messagero Killer Boy. El proyecto se llamó Baader Meinhof Wagen. El nombre era una broma alemana sobre la marca BMW. Parece que al famoso terrorista Andreas Baader le encantaba la velocidad y los coches, al menos, cuando robaban alguno, Baader solo se hacía con BMW, por eso se decía en Alemania en la época que solo había dos tipos de coches: los Volks-Wagen, los coches del pueblo, y los Baader Meinhof Wagen [risas].

Al final, volví al cine porque, de nuevo un amigo de Lisboa, el responsable del festival de Temps d’Images, me preguntó: «¿No querrás hacer una película?». El concepto era entrelazar una expresión de arte escénica, coreografía o teatro, con el cine. Hice un corto, Silêncio, con ocho mil euros. Cogí una cámara prestada, a un chaval joven para que la manejara y un productor joven también, y volví a escena con una película de 16 milímetros. La rodamos en una semana. Es una especie de documental afectivo.

Es triste, es deprimente, por la sensación de pesimismo que transmite.

Pero después de Silêncio, que fue seleccionado en Cannes y se llevó el premio Jean Vigo de 2007, me invitaron al festival de Vladivostok para dar una especie de clase maestra. Ahí rodé con jóvenes rusos un corto en Super-8: Vladivostok. Fue un amor. Me encantó descubrir Vladivostok, lo más al este posible de Rusia, en la frontera entre Corea del Norte y China, Oh, my god! Fue… un satori. A partir de ahí, con algo más de dinero, en noviembre, rozando el invierno, hice Ciel Éteint!

Resucitaste.

Es que estuve en el pozo… En los años 2000 tenía cuarenta años. Estaba ya un poco KO. No sé, fue raro. Tengo una teoría. Siempre he dicho que el siglo XX había comenzado con cinco años de retraso, en 1905, cuando se publicó el Manifiesto futurista y se produjo la primera Revolución rusa, y que se terminó en 1972, por el Metallic KO, el directo de The Stooges [risas]. Pues con Silêncio en 2006 tuve la sensación de abordar el nuevo siglo. Total, que al final de la década hice Dharma Guns, mi película más poética, la más desnuda, que ha supuesto una vuelta a los comienzos. Y ahora, 9 dedos.

Con el de 9 dedos, noto cierta obsesión por los barcos en tus películas.

El que siempre está en mi cine es el mar. En casi todas mis películas. En Zona Inquinata hay un barco fantasma…Y como pensaba que 9 dedos podría ser mi última película, porque fue un milagro poder hacerla, decidí regresar a mi infancia, a las aventuras marítimas.

Háblame de tu carrera musical con MKB.

Hacemos noise n´roll. Somos un grupo de punk industrial. Hay algo de rockabilly, garage y Cabaret Voltaire. Estuvimos de 1980 a 1998. Aunque junto con mi compañero en MKB, Jack Belsen, he hecho también la banda sonora de Dharma Guns y 9 dedos. Tenemos nueve discos en total, con su directo y su recopilación, ¡como los grandes grupos! Ahora en marzo sale nuestra banda sonora de la película Le Trésor des îles Chiennes. Nuestro último concierto fue en Kiev, en Ucrania.

¿Por qué Kiev?

Porque nos enviaron allí. También había una retrospectiva de las películas.

Vas de retrospectiva en retrospectiva.

El primer homenaje me lao hicieron en el Festival de La Rochelle, en 1998, después de la salida de Docteur Chance. Luego el BAFICI en 2003, en Buenos Aires. El Musée du Jeu de Paume (París) en 2006. Moscú, 2011… He tenido varios homenajes porque mis películas eran un poco clandestinas, es muy difícil ya solo reunirlas. Tampoco es lo mismo verlas todas seguidas en un festival que por separado.

Ahora, afortunadamente, he tenido la suerte de que los jóvenes han ido descubriendo mis películas y les han gustado, porque siempre he tenido muchas dificultades. Después de cada película era siempre la travesía por el desierto. Había gente al principio de mi carrera que decía: «¡Guau, mola!». Pero en 1984 la tendencia era: «¿Qué es esto? ¡Terrorismo! Puto punk, no vale nada».

Una frase tuya que me ha gustado: «El cine es una droga psicoactiva muy fuerte».

Es verdad. Es un psicotrópico. Es el método de los dadaístas. Es muy interesante lo que Julien Gracq decía sobre el cine. Explicaba que el cine de los años 1920 y 1930 era como nuestra época del punk y la música industrial. El cine de aquella época iba a toda velocidad, pero pronto llegó otra generación y lo cambió. Como el punk, que una «generación» solo duró tres años. Pero antes iban al cine los dadaístas y… [imita como un choque]. A mí me pasaba lo mismo cuando era joven y punk: iba a ver una película y… [mismo sonido].

De 9 dedos, la primera parte es puro Jean-Pierre Melville…

Sí, y al final es también como Le Cercle Rouge, Le Doulos. Es muy interesante, porque Melville era su propio productor. Y también hay Orson Welles, soy fanático de su periodo hispano-marroquí: las películas de Shakespeare y, sobre todo, de Mr. Arkadin.

¡Mr. Arkadin, qué maravilla de película!

Después de L’Affaire des Divisions Morituri, que hice en 1984, pasé un año difícil. La había rodado en tres semanas y la monté en un mes y medio yo solo. Había un cine que proyectaba Mr. Arkadin. Fui un día, Mr. Arkadin y tres gin-tonics. Otro, Mr. Arkadin y tres gin-tonics… y así toda la semana. Para mí, todo el cine es esa película. Es un mito. Y me llevó bastante tiempo entenderla, porque decía todo y todo lo contrario a la vez. Es que es una genialidad, porque, aunque no entiendas nada, te cautiva. Tiene una atracción… es sublime. ¿Sabes que hay varios montajes? Está el español, el francés y el estadounidense. Según el que veas, es la misma película, pero cambia completamente tu percepción. Es muy interesante comparar las tres versiones. Para mí, lo que supuso fue la confirmación absoluta de mi amor por España.