RENCONTRE. Entretien avec le dernier cinéaste punk français à l’occasion d’une triple actualité : sortie en salles de DHARMA GUNS, intégrale parisienne et édition de trois de ses films en DVD.

Le sommeil hanté de F.J. Ossang

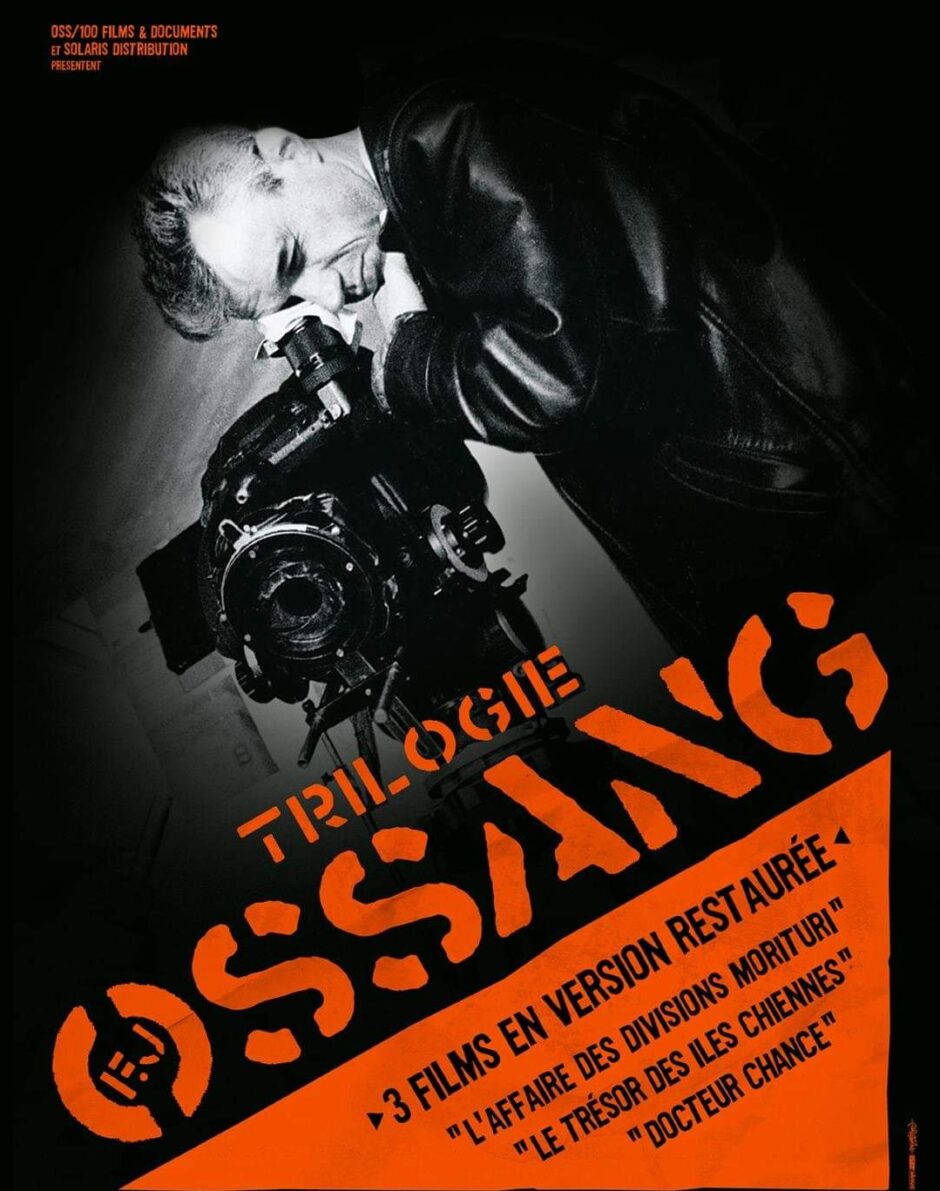

Alors que ses Dharma Guns prennent d’assaut les écrans le 09 mars, F.J. Ossang connaît une belle actualité : l’intégrale de ses films est projetée au MK2 Hautefeuille (Paris) et éditée en DVD chez Potemkine en avril. Déflagrations salutaires à leur époque : l’Affaire des Divisions Morituri (1985), le Trésor des îles chiennes (1990) et Docteur Chance (1997) n’ont rien perdu de leur pouvoir de fascination.

Avez-vous senti une différence entre la production de Docteur Chance et celle de Dharma Guns ? Est-ce que l’époque s’est durcie ?

Oui, pour moi ça s’est quand même durci. Ça a toujours été un peu dur, après chaque film j’ai eu une traversée du désert. Mais j’ai toujours fini par revenir. Comme j’aime le dire : je suis la preuve qu’il y a bien une vie après la mort. Je suis déjà mort quatre fois.

Il y avait dans les années 80 un cinéma d’auteur aventureux, dans lequel vous pouviez vous inscrire avec plus de facilité.

Je reviens de Rotterdam où tous mes films sont passés. Lorsque j’y étais en 1984 pour l’Affaire des Divisions Morituri, je me souviens d’une grande excitation. Cela tenait beaucoup à la personnalité d’Hubert Bals, le créateur du festival, qui programmait des curiosités brésiliennes ou des films d’opéra chinois. Du côté français, il y avait Liberté, la nuit de Garrel, A nos amours de Pialat, L’Argent de Bresson. Jarmush faisait aussi ses débuts. Je pourrais dire la même chose de la musique, qui était plus excitante : il se passait quelque chose à chaque concert. Mais je n’ai pas une vision très objective, j’étais plus jeune moi aussi.

Vous ne vous êtes jamais inscrit dans les canons du cinéma français.

Je ne suis pas du tout anti-français. Il y a des choses très belles dans la province française, sans parler des grands cinéastes comme Melville, Bresson ou Debord. Mais pour moi le cinéma a toujours été la langue de Babel. Je compare ça au rock’n’roll. Quand un groupe est assez expressif, il peut jouer partout : à Moscou, à Londres, à Carcassonne, à Buenos Aires. Le cinéma c’est pareil, il suffit que les films soient plus ou moins bien sous-titrés.

Vous avez un rapport passionnel à l’argentique.

Quand j’ai commencé à faire des films, j’étais intéressé par la révolution électronique de Burroughs, par tout ce qui était piratage ou détournement. Mais dès que j’ai touché de la pellicule, ça a été un choc.

Pourtant le cinéma d’auteur se tourne davantage en numérique aujourd’hui.

C’est vrai qu’avec Dharma Guns, j’ai fait de la résistance. J’ai aimé le cinéma avec des films tournés sur pellicule. Mes films sont le fruit des chocs mentaux que j’ai eu devant l’avant-garde soviétique, le cinéma allemand, la série B américaine des années 40 à 60 et énormément de cinéma muet. C’est comme de lire Trakl, Artaud ou Rimbaud ou de découvrir les Stooges. Ce sont des choses qui vous marquent à vie. Je ne vois pas pourquoi, pour être dans le coup, je me forcerais à changer mes gènes. L’évolution ne m’intéresse pas. Muter m’intéresse, évoluer non.

Mais vous passez aussi par des phases de postproduction numérique.

Oui bien sûr, j’ai essayé de m’adapter pour mes derniers courts métrages. On ne tirait pas les rushes, on les transférait en télécinéma. C’était parfois très désagréable parce qu’il fallait interpréter ses plans. Je montais avec Final Cut et on revenait à la pellicule. Pour l’instant je ne vois pas l’intérêt de passer au tout numérique, quand la pellicule sera morte peut-être. Il y a un vrai diktat de l’économie de marché alors qu’avec très peu d’argent on peut encore tourner en argentique. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des films pauvres en argentique. Mais je ne me fais d’illusion, quand on a appris à un producteur à mettre des cassettes dans une caméra, on ne le fera pas revenir à la bobine. Il trouvera toujours une raison plus ou moins bonne. Je sens même comme une sorte de rage contre l’argentique. J’ai entendu des gens en festival dire avec une espèce de jouissance ultime : « Le cinéma c’est fini, maintenant c’est le numérique ! » J’aime bien citer cette espèce de prophétie qui disait qu’il n’y aurait que trois générations de cinéastes, comme il y eu trois générations de tragédiens en Grèce. On va vers une image de plus en plus invasive mais dans vingt ans, on découvrira peut-être que le cinéma s’est perdu. Il sera devenu autre chose.

Comment s’est montée la production de Dharma Guns ?

J’ai eu un peu d’argent par un producteur puis assez vite l’aide d’une région. Il y a eu la conspiration de la souscription qui a créé un certain tremblement, montrant, en tout cas, que ce n’était pas par choix que je ne tournais pas mais par manque d’argent. La rétrospective de mes films avait très bien marché au festival de Buenos Aires. J’avais dû faire 10 000 entrées. Pour les pays en crise à cette époque, j’étais un peu le candidat idéal. Le public avait entre 16 et 30 ans et aimait cette vision critique qui mettait en relation le rock’n’roll, Murnau, Debord, Peckinpah. Ca m’a donné beaucoup de courage. Finalement j’ai eu l’avance du CNC et Love Streams d’agnès b. m’a un peu aidé. On a tourné le film entre les Açores et l’Auvergne.

Les Açores sont déjà le décor du Trésor des îles chiennes.

Les Açores se trouvent au croisement des plaques continentales. C’est presque une région conceptuelle. Les plaques américaines, européennes et africaines frottent, ce qui génère une forte activité sismique. Dans le Cantal, il y a aussi beaucoup de brumes et de vieux volcans éteints. Mais à l’arrivée les paysages de Dharma Guns ressemblent à tout sauf aux Açores et au Cantal.

Vous vous revendiquez d’un cinéma de la voyance.

Je me suis donné beaucoup de mal pour limiter les contrechamps, pour créer un doute sur le hors champ parce que les Dharma Guns n’apparaissent jamais, pas plus que les cannibales dans Le Trésor des îles chiennes. Ca tient à ma passion initiale pour un cinéma qui cache pour mieux montrer. Je suis outré par l’invasion du visible dans les films actuels. Je suis en effet davantage du côté de la voyance, donc dans le hors-champ, le caché, le noir.

Il y a quelque chose de païen dans le cinéma : le culte du soleil et le culte des ténèbres. Plus jeune, j’étais fasciné par l’alchimie et pour moi le cinéma c’est un peu la même chose : une pensée qui se matérialise. J’écris plutôt par fragments : j’imagine un geste, un son ou un cliché photographique. Ensuite il y a la fatalité : trouver de l’argent, ce qui va déterminer si on tourne en Californie ou dans le Cantal. Puis le casting et le filmage avec le soleil ou avec des symptômes électriques dans les ténèbres. Et puis l’aventure collective avec l’équipe qui devient une tribu.

Le cinéma est extraordinaire parce qu’il s’agit d’une expression au présent absolu : le jour où il n’y a pas de brume, de pluie ou de soleil, on doit trouver un substitut nécessaire. La fatigue et la maladie génèrent aussi des nécessités que l’on n’aurait pas imaginées. Il faut en tout cas écrire une page par jour, c’est-à-dire tourner dix minutes de pellicule. Ça m’intéresse plus que de tourner cinq heures par jour en vidéo.

Propos recueillis par Stéphane du Mesnildot à Paris, le 13 février 2011.

Chronique

Dharma Guns, c’est d’abord une ouverture fulgurante : Orphée revisité et surtout électrifié. Un hors-bord file sur les flots, tirant un skieur nautique. Au moment où la conductrice, femme fatale à lunettes noires, se retourne et lui souffle un baiser, le jeune homme est foudroyé. Dharma Guns conservera la vitesse et la concision de cette entame.

Sortant du coma, le jeune aventurier se trouve désigné comme l’unique légataire du professeur Starkov. Sur l’île volcanique où il doit toucher son héritage, il se voit proposer un ténébreux contrat : rédiger un script qui aurait le pouvoir de d’ouvrir les portes du temps et de la mort. En échange, Délie (la musidorienne Elvire), sa compagne, détenue par le sinistre « Herr Doktor » Ewers, lui sera rendue. Avec l’économie de la série B, Ossang retrouve l’épure des films d’horreur Bauhaus d’Ulmer comme Le Chat noir, et et transforme son île en territoire psychique hanté par les terreurs du siècle : manipulations génétiques, attentat du mystérieux groupuscule « Dharma Guns », trafic de virus et de clés ADN fatales. De la série B, Ossang a également retenu la puissance incantatoire, lorsqu’une phrase lancée (« L’invasion commence !« ) et une silhouette au loin peuplent le hors-champ de créatures fantastiques, fruits des expériences contre nature du professeur Starkov.

Dans ce laboratoire d’expérimentations narratives, Chris Marker et William Burroughs croisent Henri Vernes et la SF punk de Métal hurlant. Nous sommes surtout au coeur de la galaxie Ossang, dans le nouvel épisode d’un serial conspirationniste qui aurait commencé avec L’Affaire des divisions Morituri (1985) et se serait poursuivi avec Le Trésor des îles chiennes (1990) et Docteur Chance (1997). « Le cinéma, art du sommeil hanté », affirme Ossang, prolongeant une phrase de Jean Vigo. F.J. Ossang recueille les images de l’enfance du cinéma, mais jamais elles ne font office de reliques, bien au contraire, ce sont des sources d’inspiration brûlantes d’énergie.

Stéphane du Mesnildot

ainsi que :

ainsi que :