et de manière complète et précise !

l’intégralité sur leur site.

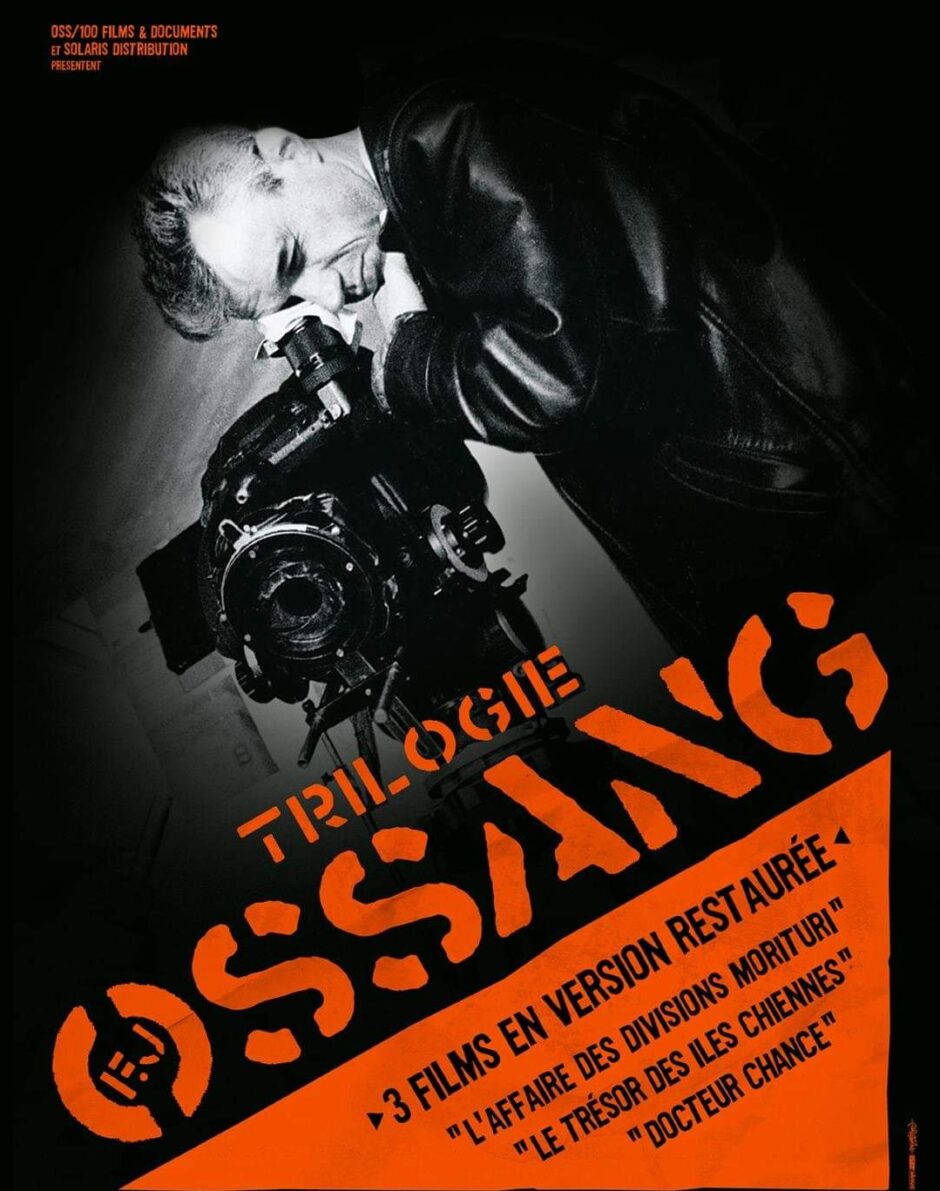

Ecrivain, chanteur, réalisateur, voyageur, l’homme dont le nom de baptême artistique est un jeu de mot qui serait inspiré d’une sentence biblique (« Je solidifierai mon sang, j’en ferai de l’os ») demeure cet astre solitaire dont le retour galactique aura donc lieu avec la sortie de son nouveau long métrage intitulé Dharma Guns (La Succession Starkov). F. J. Ossang (et n’allez pas croire comme y invite le site Allociné que F. J. sont les initiales de François-Jacques !) aura réalisé depuis 1984 et la sortie de son premier long métrage L’Affaire des divisions Morituri seulement trois autres longs métrages : Le Trésor des îles Chiennes en 1990, Docteur Chance en 1997, et donc aujourd’hui Dharma Guns. Quelques courts métrages (La Dernière énigme en 1982, Zona Inquinata – La vie n’est qu’une sale histoire de cowboy en 1983, Le Chant des hyènes. Carnets noirs II qui est un clip réalisé pour la musique du générique-fin du Trésor des îles Chiennes en 1990, enfin ce triptyque formé par Silencio en 2006 qui reçut le prix Jean-Vigo, Vladivostok en 2007 et Ciel éteint ! en 2008) viennent combler les trous d’une activité cinématographique fragmentaire ou elliptique, mais dont le morcellement s’explique surtout par la frilosité commerciale de producteurs effrayés par les projets hors-normes de l’artiste (d’où l’idée de lancer via Internet un appel à souscription pour lancer le financement de la production de Dharma Guns). Echouant à soutenir commercialement la projection et l’impression de ses visions hallucinées sur la matière argentique de la pellicule dès lors considérée à l’aune de la transsubstantiation alchimique (alchimie que désigne d’emblée un pseudonyme évoquant donc l’ossification comme résultante de la solidification du sang), F. J. Ossang ne cesse pourtant pas de travailler, se fichant comme d’une guigne de la séparation des genres et des frontières entre les disciplines artistiques. Qu’on en juge : une trentaine d’ouvrages et de plaquettes depuis 1975 écrits sous la durable influence de la pratique du cut-up cher à William Burroughs et des excès visionnaires de Lautréamont et d’Arthur Rimbaud, d’Antonin Artaud et de Louis-Ferdinand Céline en passant par cette comète méconnue que fut Jacques Vaché (le héros d’André Breton). En plus d’écrire, F. J. Ossang a participé au milieu des années 1970 à la création de la revue littéraire Cée, et de la maison d’édition Cééditions qui en prolongea l’activité, publiant et éditant les textes d’auteurs peu connus comme Robert Cordier et Claude Pélieu, tous deux influencés par les écrivains de la Beat Generation et praticiens de l’écriture automatique comme du cut-up. Son amour des voyages (Chili, Nouvelle-Zélande, Açores) transpire d’ailleurs dans la plupart de ses films et textes, exemplairement dans Au bord de l’aurore (éditions Warvilliers, 1994). En outre, F. J. Ossang, c’est aussi une dizaine d’albums signés par le groupe MKB-Fraction provisoire : au départ punk, cette formation dont l’acronyme MKB signifie Messagero Killer Boy, et qui a succédé au groupe DDP (pour De la Destruction Pure, qui est aussi le titre de son troisième ouvrage), a dérivé vers une musique davantage industrielle autant influencée par Tuxedomoon que par Throbbing Gristle, par Cabaret Voltaire que par Killing Joke, et a promu un genre musical original auto-désigné Noise N’ Roll. En 2003, il participe à l’entreprise Seventeen Records de David Fakrikian, un label de disques français distribué en France par PIAS et spécialisé dans la réédition CD de vinyles de l’époque punk (citons l’exemplaire édition de l’anthologie du groupe culte Metal Urbain). En 2007, F. J. Ossang sort avec le batteur de MKB, Mr. Nasti, un mini-LP intitulé Baader Meinhof Wagen. C’est que, depuis son départ du Cantal et son arrivée à Toulouse à l’âge de 18 ans en 1974, F. J. Ossang a frayé avec le gauchisme de son temps, en particulier avec la mouvance situationniste : un texte comme De la destruction pure en 1977, son premier court métrage La Dernière énigme qui est un film-tract inspiré par le texte de Gianfranco Sanguinetti Du terrorisme et de l’Etat (la théorie et la pratique du terrorisme pour la première fois divulguées) écrit en 1979, ou bien son premier long métrage L’Affaire des divisions Morituri qui se veut l’allégorie du crépuscule des groupuscules révolutionnaires d’extrême-gauche à l’époque du triomphe idéologique du néolibéralisme atomique, en témoignent encore. S’il est un cinéaste rare naguère passé par l’IDHEC et dont on a pu croiser la banane dans certains films de Gérard Courant de la fin des années 1970, F. J. Ossang est surtout un artiste doté de cette mobilité transdisciplinaire et de cette créativité polymorphique qui sait en conséquence injecter dans les quelques films épars qu’il a réalisés l’énergie puisée dans sa passion explosive du punk et de l’écritue Beat. Le court texte romanesque intitulé Le Ciel éteint (éditions de La Notonecte, 2000) contient d’ailleurs en puissance la matière scénarique tant de Dharma Guns que d’un autre projet en attente de financement, Aguas Contaminadas. Le cinéma de F. J. Ossang, c’est donc ce chaudron dans lequel le sorcier alchimiste fait bouillir tout ensemble l’expressionnisme de Friedrich W. Murnau et les décharges électriques du punk-rock, le baroquisme d’Orson Welles et l’écriture hallucinée des surréalistes, les collages pop de Jean-Luc Godard et la rythmique fragmentée-syncopée des écrivains Beat, les bricolages de la série B. et la stylisation de la bande dessinée, l’anarchisme de Jean Vigo et l’onirisme de Jean Epstein, l’orphisme de Jean Cocteau et les serials de l’époque du muet, la science-fiction et la mythologie, le fantastique et l’allégorie politique. F. J. Ossang est cet aventurier qui, aux côtés d’autres francs-tireurs tels Jacques Rozier et Jean-François Stévenin, Patrick Grandperret et Claire Denis, Léos Carax et Alain Guiraudie en passant par les frères Larrieu aujourd’hui, sait bouleverser et réinventer les coordonnées topologiques du paysage cinématographique français en le poussant au maximum de ses forces de déterritorialisation. Des coproductions avec le Portugal aux titres insolites de ses œuvres en passant par les improbables castings de ses films, tout indique effectivement la voie utopique d’un déblaiement de l’horizon généralement bouché par le consensus esthétique et (moins politique que) policier, d’un horizon ici fracturé tel un coffre-fort et dès lors ouvert sur les enchantements ludiques du (tout est) possible. La sortie de son nouveau film, ainsi que la rétrospective (après Buenos Aires et Rotterdam) de ses trois autres longs métrages au cinéma MK2 Hautefeuille à Paris qui s’ajoute à l’édition DVD de ses trois premiers longs métrages par Potemkine, représentent par conséquent l’incontournable occasion de vérifier en acte les puissances de déflagration et d’hallucination de la passionnante utopie cinématographique de F. J. Ossang dont le foyer alimente ce qui reste encore de digne et de vivant, parce que frondeur et réfractaire, dans le cinéma français.

1/ Dharma Guns (La Succession Starkov) : La révolte des clones

Une femme fonce sur les flots, et le hors-bord qu’elle chevauche fièrement, telle la cowgirl Barbara Stanwyck dans Forty Guns (1957) de Samuel Fuller, tire derrière elle un homme pratiquant le ski nautique. Western aquatique ou péplum marin ? Elle, c’est Elvire, la compagne du cinéaste, sorte de réminiscence spectrale de la Musidora des serials de Louis Feuillade qu’admiraient tant les surréalistes. Le cadrage, avec à l’avant-plan son visage lunaire barré du noir de ses lunettes et l’homme glissant de gauche à droite et inversement sur les vagues dans le flou de l’arrière-plan, donne l’impression d’un mouvement de balancier qui serait celui du pendule ombilical marquant le temps de l’ostinato utérin, avant un baiser d’adieux, une sourde déflagration, l’arrêt net de la musique (une composition punk dont les accords furibards déposent la brûlure de leurs larsens sur la crête mousseuse des vagues), et la disparition du skieur dans des eaux fœtales ainsi devenues fatales. S’agit-il d’un accident ou bien d’un meurtre ? D’une mort ou bien d’une naissance ? A moins qu’il ne s’agisse d’une renaissance symbolisant aussi celle d’un cinéaste qui, porté par le désir de sa compagne – avouant ainsi la force de son dharma – serait donc ce revenant de retour des limbes de l’absence cinématographique 13 ans après Docteur Chance (quand il était plus jeune F. J. Ossang fut victime, à l’instar d’ailleurs de Bob Dylan, Jean-Luc Godard et Takeshi Kitano, d’un accident de moto qui pour sa part interrompit son projet de devenir pilote d’avion comme l’est le personnage de Vince Taylor dans Docteur Chance joué par Joe Strummer, le chanteur de The Clash) ? Le film peut alors véritablement commencer, lancé très haut et très loin par la fusée marine de ce prologue détonant. Les hypothèses ou perspectives narratives à partir desquelles saisir la consistance du récit sont multiples (et toutes compossibles, au sens où rien ici ne vient trancher l’humeur indécidable de la narration). Le héros prénommé Stan (Guy McKnight) flotte-t-il dans le bain (post)comateux l’autorisant à sublimer sa morne existence quelconque par la fabulation d’un ciné-roman totalement fictionnel branché sur les flux idéologiques de la (sous)culture de son époque ? Ou alors, cette propulsion dans le sublime de l’invention romanesque et de la création cinématographique à partir d’une conscience errant entre la vie et la mort propose-t-elle le rembobinage plus ou moins fantasmatique d’un passé réellement vécu ? Ou bien encore, les flux imaginaires de cette projection privée que se donne à elle-même une conscience s’enfonçant dans les flots de la subconscience autorisent-ils le dormeur à appréhender, non plus alors sur le mode du flash-back mais désormais sur celui du flash-forward, son propre futur quand il émergera des eaux noires et lourdes du coma ? Dharma Guns propose ainsi la compossibilité (voire l’incompossible comme étant ce mode leibnizien de la multiplicité simultanée des possibles dans tous les mondes possibles, on y revient) de ses perspectives narratives afin de situer son récit sur l’étrange bordure où se fracassent les vagues du vrai et celles du faux, et où se côtoient et se frottent les récifs du souvenir et du fantasme, les coraux de la vie rêvée et de la vie vécue, les plaques tectoniques de l’existence propre et de l’imaginaire collectif, les abysses du présent de l’indicatif et du mode conditionnel, et les failles océaniques et sismiques du passé simple et du futur. Peut-être même que le temps cinématographique privilégié par le cinéaste serait celui du futur antérieur, voire du conditionnel futur (ou du « futur hypothétique » comme le disait le linguiste Gustave Guillaume afin de le distinguer du « futur catégorique ») qui serait le conditionnel-temps ou le temps modal du « suppositif » (Henri Yvon), autrement dit le temps propre de l’imagination ou de la supposition utopique à partir de laquelle le réel existant se trouverait alors environné par la multiplicité simultanée de ses possibles concurrents (« l’appel reste ouvert » comme l’écrivait le révolutionnaire Auguste Blanqui, penseur de la simultanéité des possibles comme en atteste L’Eternité par les astres – hypothèse astronomique sorti en librairie le 20 février 1872, trois jours après sa condamnation à la détention à vie par le Tribunal de Versailles). En ce sens, le geste cinématographique de F. J. Ossang rejoindrait aussi celui de Raul Ruiz dont le récent et formidable film intitulé Les Mystères de Lisbonne (produit par Paulo Branco qui produisit en 1990 Le Trésor des îles Chiennes) reposait également sur un même jeu narratif relativiste où la diégèse se voyait brouillée par un perspectivisme onirique induisant la conjugaison de tous les temps et la conjonction circulaire de la vie et de la mort (cf. Des nouvelles du front cinématographique (36) : Mystères de Lisbonne de Raul Ruiz). On comprendra dès lors le goût formel du cinéaste pour les états intermédiaires de la matière (crachin, brume, vent mêlé de poussière – tantôt c’est la terre qui se volatilise en poussière, tantôt c’est l’eau qui se cristallise en gouttelettes suspendues) qui trahit l’influence du cinéma matériologique pratiqué dans les années 1920 par Jean Epstein, et qui s’accorde avec le désir de mettre en forme cette « interzone » limbique et labyrinthique dans laquelle erre le protagoniste en quête du sens de son énigmatique existence (quête désignée par lui-même comme telle, et citant du coup Le Festin nu de William S. Burroughs).

Ce brouillard existentiel et temporel serait en fait partiellement levé à partir de la référence indiquée par le titre du film au concept de dharma (ou dhamma) qui, dans les religions philosophiques indiennes (le bouddhisme, l’hindouisme, mais aussi le jaïnisme et le sikhisme), est un terme polysémique signifiant les verbes « soutenir » ou « établir » (il a donné en grec nomos, autrement dit le nom, la norme), et désignant l’ensemble des enseignements et lois universelles régissant le monde. Le Dharma bouddhique est symbolisé par une roue (dharmacakra) que met en branle Bouddha dans son premier sermon afin de signifier l’éternel retour de la loi. Le Dharma constitue (avec le Bouddha, l’ensemble des maîtres bouddhiques, et le Sangha, l’ensemble des pratiquants) les trois « Refuges » permettant de se libérer des tourments du Samsara (signifiant « ensemble de ce qui circule » ou « transmigration ») qui désigne le cycle des naissances et des renaissances (c’est d’ailleurs ce terme qui a inspiré Franz Kafka quand il a nommé son personnage de La Métamorphose en 1915 Gregor Samsa). Les formes (tel ce tunnel, comme on en voit beaucoup chez Fritz Lang, et telles ces ouvertures de l’iris en provenance directe du cinéma muet et fonctionnant ici comme manifestation des paupières alternativement closes et ouvertes du héros comateux) et autres travellings circulaires (on pense surtout à ce plan tournoyant sur son axe d’un escalier monumental filmé en contre-plongée et rappelant les figures hélicoïdales de Vertigo d’Alfred Hitchcock en 1958) scandent le rythme hypnotique du film de F. J. Ossang, comme ils en soutiennent l’architecture cinématographique. Ces références mystiques servent moins ici à saisir les fondements culturels d’un imaginaire collectif refoulant la violence historique de l’Etat (comme cela est le cas avec le chef-d’œuvre du cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures : cf. Des nouvelles du front cinématographique (34) : Oncle Boonmee, un film dont on se ressouvient en huit photogrammes) qu’à décentrer notre regard informé par un imaginaire cartésien occidentalocentré, et surtout à signifier les puissances paradoxales de la technique cinématographique. La machine cinématographique est en effet moins une machine à explorer le temps qu’elle offre surtout la possibilité de machiner le temps, et ce n’est pas un hasard alors si F. J. Ossang apparaît dans son film avec la défroque, non pas du curé bouddhiste, mais du garagiste plein de cambouis. Machiner le temps, c’est le (dé)construire, c’est agencer des machines cinématographiques qui substituent au temps mécanique et vide des horloges (comme le disait Walter Benjamin) les nappes liquides des temporalités imaginaires, u-chroniques et utopiques. Des « machines de vision » (Paul Virilio) qui court-circuitent les continuités (chrono)logiques afin de faire sortir le temps de ses gonds (c’est la fameuse phrase de Hamlet de William Shakespeare publié en 1603 : « Time is out of joint »), et qui veulent contrer les évidences du sens commun afin de sublimer le réel enregistré par la caméra en visions noires et blanches dont le caractère onirique, accordé avec la nébulosité de la fiction, possède alors une valeur foncièrement allégorique. Parce que l’allégorie dispense subtilement le caractère indiciel de ses fragments afin de produire la nébuleuse de sens flottant telle une onde brumeuse et vaporeuse au-dessus du sol de ses éléments signifiants (« L’allégorie n’incarne alors aucune idée générale, aucun concept lui préexistant. Elle associe des singularités dans l’ordre des passions et des créations naturelles (…) ; elle opère toujours sur un sens différé ; elle s’ouvre à l’ensemble de l’univers sans admettre de support privilégié. Elle a perdu tout ancrage et tout centrage ; elle est devenue obscure dans son déroulement historique, mouvement sans accomplissement défini » : Guy Hocquenghem et René Schérer, L’Âme atomique. Pour une esthétique d’ère nucléaire, éd. Albin Michel, 1986, pp. 160-161). On comprendra ainsi le choix des Açores comme lieu de tournage (qui avait déjà accueilli celui du Trésor des îles Chiennes), ces îles portugaises dont l’origine volcanique est déterminée par le choc tectonique des plaques continentales européenne, américaine et africaine, et qui autoriserait la combinaison symbolique de la « déterritorialisation » deleuzienne et de la poésie de la relation « archipélique » d’Edouard Glissant (cf. Edouard Glissant, notre vigie poétique du « chaos-monde »), de la nébulosité diégétique et de la narrativité dispersive, des faux-raccords disruptifs et de la temporalité multidimensionnelle. Comme chez le hongrois Bela Tarr (cf. Des nouvelles du front cinématographique (32) : Les Harmonies Werckme ister de Bela Tarr), le français Philippe Garrel, le canadien Guy Maddin, ou encore les frères Quay originaires d’Angleterre, le noir et blanc suscitant une image tour à tour crayeuse et charbonneuse et l’influence prégnante du cinéma muet (citons encore les cartons intercalés entre certains blocs de séquences : Temps 1, Temps 2, Temps 3, Final) induisent la vision d’un réel clivé en fonction de l’épaisse obscurité de ses fondations et l’aveuglante clarté d’un sens tellement dénié jusque-là qu’il ne revient qu’incandescent (c’est, comme on va le voir, l’obscurité capitaliste et technoscientifique que trouerait alors la brûlure de l’utopie). C’est de cette façon que se pose esthétiquement la question du contemporain en tant qu’il est une césure, une faille, un faux-raccord articulant l’actuel et l’inactuel, le temps présent et les virtualités intempestives d’autres temporalités cachées ou déniées (comme le dit Giorgio Agamben, « Percevoir dans l’obscurité du présent cette lumière qui cherche à nous rejoindre et ne le peut pas, c’est cela, être contemporains » in Qu’est-ce que le contemporain ?, éd. Payot & Rivages poche / Petite Bibliothèque, 2008, p. 24). Et ce clivage est dans Dharma Guns redoublé par l’idée d’un présent divisé entre modernisme technologique (ce sont les motifs de la manipulation génétique et des drogues de synthèse, du clonage et des conséquences radioactives qui résultent de telles activités biotechnologiques) et archaïsme des rapports sociaux (c’est le personnage présent-absent de Starkov, l’autorité scientifique qui est devenue le démiurge wellesien de son propre monde peuplé des créatures artificielles auxquelles il a donné vie dans une sorte de monstrueuse synthèse entre le mythe du docteur Frankenstein, L’Île du docteur Moreau de H. G. Wells en 1896, et le personnage récurrent du docteur Mabuse de Fritz Lang ; et c’est aussi le personnage de Jon, son homme de main autoritaire qui le seconde sur le terrain en arborant les signes extérieurs mais sournois du fascisme exalté).

ister de Bela Tarr), le français Philippe Garrel, le canadien Guy Maddin, ou encore les frères Quay originaires d’Angleterre, le noir et blanc suscitant une image tour à tour crayeuse et charbonneuse et l’influence prégnante du cinéma muet (citons encore les cartons intercalés entre certains blocs de séquences : Temps 1, Temps 2, Temps 3, Final) induisent la vision d’un réel clivé en fonction de l’épaisse obscurité de ses fondations et l’aveuglante clarté d’un sens tellement dénié jusque-là qu’il ne revient qu’incandescent (c’est, comme on va le voir, l’obscurité capitaliste et technoscientifique que trouerait alors la brûlure de l’utopie). C’est de cette façon que se pose esthétiquement la question du contemporain en tant qu’il est une césure, une faille, un faux-raccord articulant l’actuel et l’inactuel, le temps présent et les virtualités intempestives d’autres temporalités cachées ou déniées (comme le dit Giorgio Agamben, « Percevoir dans l’obscurité du présent cette lumière qui cherche à nous rejoindre et ne le peut pas, c’est cela, être contemporains » in Qu’est-ce que le contemporain ?, éd. Payot & Rivages poche / Petite Bibliothèque, 2008, p. 24). Et ce clivage est dans Dharma Guns redoublé par l’idée d’un présent divisé entre modernisme technologique (ce sont les motifs de la manipulation génétique et des drogues de synthèse, du clonage et des conséquences radioactives qui résultent de telles activités biotechnologiques) et archaïsme des rapports sociaux (c’est le personnage présent-absent de Starkov, l’autorité scientifique qui est devenue le démiurge wellesien de son propre monde peuplé des créatures artificielles auxquelles il a donné vie dans une sorte de monstrueuse synthèse entre le mythe du docteur Frankenstein, L’Île du docteur Moreau de H. G. Wells en 1896, et le personnage récurrent du docteur Mabuse de Fritz Lang ; et c’est aussi le personnage de Jon, son homme de main autoritaire qui le seconde sur le terrain en arborant les signes extérieurs mais sournois du fascisme exalté).

Un fils adoptif partagé entre deux variantes du « nom-du-père » (Jacques Lacan), Van Der Deken et Starkov, et deux figures paternelles (le défunt Starkov dont l’esprit est éternisé dans les structures de son empire scientifico-financier, le duplice docteur Ewers/Lofsky interprété par Diogo Doria qui est son exécuteur testamentaire) : Dharma Guns raconte l’histoire d’un homme qui déambule tel le somnambulique Hamlet, coincé dans une île des morts rappelant la toile éponyme d’Arnold Böcklin (peinte cinq fois entre 1880 et 1886), en quête de l’ophélique Délie, et ballotté entre la vague de la question de l’héritage et le rivage de celle de l’adoption (Jacques Derrida aurait dit « artefactuelle », Bernard Stiegler aurait plutôt dit « prothétique », et tous deux ont rappelé qu’hériter, c’est inventer sans programme ni norme, c’est aussi interpréter un secret qui demeure indéchiffrable : cf. Echographies. De la télévision, éd. Galilée/INA, 1996, pp. 33-34). Stan comprend progressivment la situation antinaturelle d’une filiation dont le caractère de construction symbolique se comprend en se prolongeant dans la ligne paranoïaque et biopolitique de la machination du vivant au nom de la satisfaction des intérêts économiques propre au « complexe militaro-industriel » (Noam Chomsky). Il suffit d’une référence via la marque d’une horloge à Dawn of the Dead (en français Zombie réalisé en 1978) de George A. Romero pour autoriser les spectateurs à peupler le hors-champ du film de F. J. Ossang d’un prolétariat zombique succédant aux cannibales du Trésor des îles Chiennes, corvéable à merci et bon pour consommer (comme le désignent ici les codes-barres en guise de bouche sur les crânes dessinés). Un prolétariat subtile et volatile, irisant les bordures filmiques, et dont la révolte sait in fine intégrer le fils qui, Œdipe retourné contre son propre milieu social d’appartenance, parachève sa trahison de classe en assassinant Jon, son double surmoïque, obscène et proto-fasciste (ce sont l’imperméable de cuir noir, les postures rigides, la mèche hitlérienne, la parlure nette et cinglante, et le discours tranchant de Jon auxquels s’opposent l’accent étranger, le regard médusé, l’errance circulaire et l’allure ectoplasmique du fiévreux Stan). Qui sont ces fameux DG qui hantent les marges du pays imaginaire Las Estrellas ? Des « doubles génétiques » produits en série de manière technoscientifique et qui sont destinés à sauver l’économie capitaliste structurellement frappée par la « baisse tendancielle du taux de profit » (Karl Marx) ou bien à contenir au nom de l’idéologie euro-nationaliste des flux migratoires toujours moins contrôlables ? Ou bien sont-ils des êtres méprisés, bestialisés, déshumanisés, et dont la rébellion (comme celle des androïdes de Blade Runner en 1982 de Ridley Scott d’après Philip K. Dick ou, via la référence à la chambre 101 de 1984 de George Orwell écrit en 1948, des machines de la trilogie Matrix de la fratrie Wachowski tourné entre 1999 et 2003) induit l’auto-désignation symbolique (les fameux « Dharma Guns ») de ceux qui luttent pour leur auto-émancipation ? C’est parce que le prolétariat est cette subjectivité vide de toute substance (le prolétaire n’a que sa force de travail à vendre) qu’il reste, du point de vue marxien (déjà celui des Manuscrits parisiens de 1844, mais aussi celui des Grundrisse en 1859), la classe universelle dont le mouvement signifie l’abolition révolutionnaire de toutes les (différences de) classes sociales : « Dans la personne de l’ouvrier, il se révèle subjectivement que le capital, c’est l’homme qui s’est perdu complètement ; dans le capital, il se révèle objectivement que le travail, c’est l’homme vidé de sa substance humaine » (in Philosophie [édition établie et annotée par Maximilien Rubel], éd. Gallimard-Folio essais, 1982, p. 179). C’est parce que Stan comprend confusément qu’il est (ou a été si la perspective narrative est un flash-back, ou sera si c’est un flash-forward) lui aussi un double génétique exproprié de toute substance personnelle (c’est le fameux « script » qu’il cherche partout comme un graal que vient redoubler sur le versant amoureux le fantôme de la belle Délie – graal dont l’idée court dans toute l’œuvre de F. J. Ossang), une force de travail manipulable dont l’aliénation a viré à la « réification » (Georg Lukacs), un héritier dont la crise Œdipienne l’autorise alors à se défaire de sa propre peur que représente son double surmoïque et fasciste, et en conséquence à rejoindre les rangs révolutionnaires des Dharma Guns que préfigure le personnage de l’artiste rebelle significativement dénommé Arthur Strike (ce mot anglais désignant en français la grève) et interprété par l’ancien boxeur Stéphane Ferrara (qui revient systématiquement j ouer chez F. J. Ossang depuis Le Trésor des îles Chiennes). Ne serions-nous pas nous-mêmes les doubles prolétarisés de ceux qu’autrement nous aurions dû être si les espoirs révolutionnaires post-68 avaient triomphé (mais déjà Auguste Blanqui imaginait dans L’Eternité par les astres un nombre infini de terres-sosies toutes peuplées de sosies de nous-mêmes) ? « D’où venons-nous ? D’une défaite historique, il faut bien l’admettre et en prendre la mesure, dont la contre-offensive libérale du dernier quart de siècle, est autant la cause que la conséquence et le parachèvement » affirme Daniel Bensaïd (in La Politique comme art stratégique, éd. Syllepse-coll. « Mille marxismes », 2011, p. 117) qui d’ailleurs cite (page 112) « le chapitre des bifurcations (…) ouvert à l’espérance » d’Auguste Blanqui. L’utopie cinématographique selon F. J. Ossang, c’est donc réinventer l’héritage, flinguer les normes (au sens ultime des Dharma Guns ?) qui l’accompagnent, et réouvrir le chapitre des possibles bifurcations de l’espoir émancipatoire. C’est enfin suggérer, dans un no man’s land archipélique et allégorique où se côtoient l’angoisse diffuse de la catastrophe nucléaire de Stalker (1979) d’Andreï Tarkovski (le nom même de Starkov semble contracter le titre de ce film avec le nom de son auteur) et une ambiance science-fictionnelle et paranoïaque digne de L’Etat des choses (1980) de Wim Wenders (un film languide tourné en noir et blanc au Portugal avec Patrick Bauchau dans le rôle principal), la bordure mousseuse des vagues annonçant les flots de l’insurrection océanique et volcanique qui vient.

ouer chez F. J. Ossang depuis Le Trésor des îles Chiennes). Ne serions-nous pas nous-mêmes les doubles prolétarisés de ceux qu’autrement nous aurions dû être si les espoirs révolutionnaires post-68 avaient triomphé (mais déjà Auguste Blanqui imaginait dans L’Eternité par les astres un nombre infini de terres-sosies toutes peuplées de sosies de nous-mêmes) ? « D’où venons-nous ? D’une défaite historique, il faut bien l’admettre et en prendre la mesure, dont la contre-offensive libérale du dernier quart de siècle, est autant la cause que la conséquence et le parachèvement » affirme Daniel Bensaïd (in La Politique comme art stratégique, éd. Syllepse-coll. « Mille marxismes », 2011, p. 117) qui d’ailleurs cite (page 112) « le chapitre des bifurcations (…) ouvert à l’espérance » d’Auguste Blanqui. L’utopie cinématographique selon F. J. Ossang, c’est donc réinventer l’héritage, flinguer les normes (au sens ultime des Dharma Guns ?) qui l’accompagnent, et réouvrir le chapitre des possibles bifurcations de l’espoir émancipatoire. C’est enfin suggérer, dans un no man’s land archipélique et allégorique où se côtoient l’angoisse diffuse de la catastrophe nucléaire de Stalker (1979) d’Andreï Tarkovski (le nom même de Starkov semble contracter le titre de ce film avec le nom de son auteur) et une ambiance science-fictionnelle et paranoïaque digne de L’Etat des choses (1980) de Wim Wenders (un film languide tourné en noir et blanc au Portugal avec Patrick Bauchau dans le rôle principal), la bordure mousseuse des vagues annonçant les flots de l’insurrection océanique et volcanique qui vient.

2/ Faux-mouvements dans le cinéma de F. J. Ossang

Au-delà du rapprochement circonstancié entre Dharma Guns (La Succession Starkov) et L’Etat des choses notamment par l’entremise de l’acteur Patrick Bauchau, on souhaiterait désormais mettre en avant la dynamique centrale chez F. J. Ossang d’un faux mouvement généralisé dont un autre film de Wim Wenders, réalisé en 1975 et inspiré du roman de Goethe Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister écrit en 1795, offrait déjà le paradigme à l’époque de l’avènement de la modernité cinématographique en Allemagne : Faux mouvement. Le faux mouvement, que l’on requalifiera de faux-mouvement afin d’en signifier la positivité gagnée sur une acception académique insistant sur la faute ou l’erreur dans l’accomplissement d’un mouvement particulier (comme on parle pareillement de faux-raccord, et non plus seulement de faux raccord, afin de souligner l’inventivité moderne des raccords discordants gagnée sur le classicisme normatif des enchaînements sans heurt), induit du point de vue de Gilles Deleuze une crise de l’image-action traditionnelle sur les brisées de laquelle peut monter « un peu de temps à l’état pur » (dixit Marcel Proust cité par Gilles Deleuze). Le philosophe distingue alors cinq caractéristiques relatives à l’apparition de la nouvelle image (non plus l’« image-mouvement » qui subordonnait le temps à ses prérogatives, mais dorénavant l’« image-temps » qui émancipe le temps du mouvement) : « la situation dispersive, les liaisons délibérément faibles, la forme-balade, la prise de conscience des clichés, la dénonciation du complot » (in Cinéma 1. L’image-mouvement, éd. Minuit-coll. « Critique », 1983, p. 283). On mettra ici davantage l’accent sur le dernier élément cité par Gilles Deleuze, à savoir la question du complot : « Le complot criminel, comme organisation du Pouvoir, va prendre dans le monde moderne une allure nouvelle, que le cinéma s’efforcera de suivre et de montrer. Ce n’est plus du tout, comme dans le film noir du réalisme américain, une organisation qui renverrait à un milieu distinct, à des actions assignables par lesquelles les criminels se signaleraient (…) Il n’y a même plus de centre magique, d’où pourraient partir des actions hypnotiques se répandant partout, comme dans les premiers Mabuse de Lang (…) Le pouvoir occulte se confond avec ses effets, ses supports, ses médias, ses radios, ses télévisions, ses microphones (…) » (opus cité, p. 282-283). Les films de F. J. Ossang jouent délibérément avec les signes extérieurs et aisément reconnaissables de l’organisation qui opère pour son compte dans l’ombre de la légalité ou des institutions de la démocratie formelle : les gladiateurs (dont le mythique Ettore joué par Frankie Tavezzano, autre pseudonyme de F. J. Ossang lui-même) avec lesquels s’amusent des représentants de la « middle-class européenne » dans L’Affaire des divisions Morituri ; les mercenaires employés par le consortium Kryo’ Corp. afin de retrouver l’ingénieur Aldellio (Diogo Doria que l’on retrouvera donc dans Dharma Guns) possédant le secret de transformation du « Stelinkalt » en « Oréon » dans Le Trésor des îles Chiennes ; le trafiquant Angstel (Pedro Hestnes) impliqué dans un commerce international de reproductions de toiles de maîtres dans Docteur Chance. On peut encore citer les références cinéphiliques dont use le cinéaste afin de rendre explicite le motif du complot criminel : les films noirs et baroques d’Orson Welles (tels The Lady from Shanghai en 1947, Mr. Arkadin en 1955, et Touch of Evil en 1958) et le film d’anticipation wellesien Alphavllle (1965) de Jean-Luc Godard dans L’Affaire des divisions Morituri ; Nosferatu, une symphonie de la terreur (1922) de Friedrich W. Murnau dans Le Trésor des îles Chiennes ; L’Atalante (1934) de Jean Vigo, Pierrot le fou (1965) de Jean-Luc Godard et le road-movie hollywoodien dans Docteur Chance. L’intelligence de F. J. Ossang, dont le « complotisme » s’est largement nourri de la fréquentation de la mouvance situationniste et des lectures hallucinées de William Burroughs, consiste alors à faire ressentir, par le biais de la forme-balade et d’une narrativité dispersive dont les liaisons faibles laissent entrevoir les clichés de notre temps, les obscurs effets de pouvoirs multiples et diffus dont la capillarité résulte de cette interzone où l’Etat et le Capital sont entrés dans une infernale ou confuse indistinction. C’est, dans L’Affaire des divisions Morituri, la marchandisation symbolique des groupes d’extrême-gauche ignorants du degré de manipulation étatique qui les a transformés en gladiateurs jetés en pâture dans l’arène spectaculaire pour le plaisir des hérauts de la moyennisation consensuelle de la société. C’est, dans Le Trésor des îles Chiennes, le mercenariat inconscient de son niveau d’aveuglement quand la quête supposée de l’ingénieur Aldellio équivaut en réalité à subir malgré soi une expérience scientifique potentiellement mortelle dont l’ingénieur est justement celui qui tire dans l’ombre les ficelles. C’est, dans Docteur Chance, le trafiquant qui comprend progressivement que l’identité entre l’accumulation capitaliste et la multiplication des faux en art s’accomplit ultimement dans l’expropriation de soi hors de soi-même et l’inauthenticité d’une existence dés lors comprise comme aliénée. Faux-mouvement du militantisme radical retourné en agitation spectaculaire consommée par les promoteurs de l’individualisme possessif et de l’hédonisme consumériste typiques des nouvelles classes moyennes (L’Affaire des divisions Morituri). Faux-mouvement du progressisme scientifique dont les expérimentations libres de toute recommandation éthique et de toute régulation démocratique entraînent la catastrophe énergétique, la régression barbare, le néocolonialisme, et la militarisation proto-fasciste (Le Trésor des îles Chiennes). Faux-mouvement de la circulation monétaire court-circuitant la sphère artistique en l’intégrant dans la centrifugeuse de l’échange marchand et contraignant l’existence individuelle à vivre sa vie sur le mode inauthentique du mauvais film de cinéma (Docteur Chance). S’agissant enfin de Dharma Guns qui rejoue explicitement la partition du Trésor des îles Chiennes (les deux films ont été tournés dans les Açores, et sont interprétés par les trois mêmes acteurs, Diogo Doria, Stéphane Ferrara et Lionel Tua), l’idée consisterait alors à subordonner le faux-mouvement du blessé évoluant dans le coma labyrinthique de sa propre psyché sur le véritable mouvement d’une double émancipation articulant le collectif (les doubles génétiques révoltés se substituant dans Dharma Guns aux indigènes devenus cannibales dans Le Trésor des îles Chiennes) et le subjectif individuel (le héros s’affranchissant des tutelles paternelles dans le même mouvement où il élimine son double surmoïque et proto-fasciste).

Il y a également une autre manière philosophique de penser la question cinématographique du faux-mouvement. Dans un texte paru dans la revue L’Art du cinéma en mars 1994 repris dans les ouvrages Petit manuel d’inesthétique (éd. Seuil, 1998, pp. 121-128) et plus récemment Cinéma (Nova Editions, 2010, pp. 147-154), Alain Badiou explique que la spécificité de l’art du cinéma relève d’une esthétique soustractive au nom de laquelle le mouvement se trouve « entravé, suspendu, retourné, arrêté » afin de manifester le passage de l’idée, « de faire idée, le temps d’une passe, de l’impureté de toute idée ». Le philosophe distingue ainsi trois façons de penser au cinéma le faux-mouvement : d’abord un « mouvement global » affirmant la visitation de l’idée (Alain Badiou écrit « Idée » avec une majuscule afin de perpétuer et renouveler l’héritage platonicien) dont rendent compte moins le défilement technique de la pellicule impressionnée ou le mouvement des plans montés les uns à la suite des autres que l’« espace de composition » obtenu au voisinage topologique des images et des sons fabriqués ; ensuite, c’est un « mouvement local » pour lequel l’image est soustraite à elle-même, comme « imprésentée », mouvement pour lequel l’idée est autre que son image inscrite dans le film ; enfin, c’est un « mouvement impur » autorisant à faire du cinéma le « plus-un » des six autres arts puisque, par le biais de la citation allusive qui est constitutive du septième art, ce dernier opère sur eux un mouvement qui les soustrait d’eux-mêmes. Cette proposition de penser les trois (faux) mouvements propres à qualifier et distinguer l’art du cinéma des autres arts permet aussi de reformuler le motif du faux-mouvement structurant l’esthétique déployée dans les quatre longs métrages de F. J. Ossang. Le mouvement global de L’Affaire des divisions Morituri consiste dans l’idée de réactualiser la notion de « spectacle » chère à Guy Debord à partir de l’intersection de plusieurs lignes hétérogènes, la ligne gauchiste dont l’extinction dans les cendres du terrorisme est coupée par la ligne de la manipulation étatique et par la consommation télévisuelle des nouvelles classes moyennes, cette autre ligne promue par le néolibéralisme alors triomphant. Son mouvement local est soutenu par la réalité documentaire d’une mouvance punk à laquelle appartenait F. J. Ossang (ainsi que Gina Lola Benzina, première assistante sur le film, ou encore Helno, futur chanteur du groupe Les Négresses vertes qui ressemble parfois ici incroyablement à Max Schreck, l’inoubliable incarnation du vampire dans Nosferatu), et dont le film raconterait, voire prophétiserait, l’étiolement, sinon l’éclipse, dans le prolongement du déclin du radicalisme gauchiste. Son mouvement impur relève de la façon dont les références aux cris d’Antonin Artaud, au Bad Painting de Keith Haring (et surtout aux Nouveaux Fauves allemands, tels Georg Baselitz et Albert Oehlen), et à la musique industrielle de Throbbing Gristle s’agencent pour former le paysage électrique et désolé d’un désert urbain qui est celui de la « postpolitique » (Slavoj Zizek) après le triomphe idéologique en ce milieu des années 1980 d’un « nouvel esprit du capitalisme » (Luc Boltanski et Eve Chiapello). La défaite de la RAF (la Fraction Armée Rouge) battue par la RFA (l’Allemagne de l’ouest) dans les cellules de la privation sensorielle et de l’isolement social, c’est la tragédie du gauchisme renversée en farce punk, c’est l’idéologie néolibérale de la « moyennisation de la société » (Henri Mendras) et de la « fin de l’histoire » (Francis Fukuyama) dont la face obscure (le terrorisme d’Etat et les lois d’exception liberticides) est l’envers de l’accumulation des marchandises spectaculaires. « Sur ce terrain [celui de la lutte antirévolutionnaire], le C. M. I. [capitalisme mondial intégré] a procédé à une véritable mobilisation des fonctions d’Etat et a enclenché un nouveau type de guerre civile : non seulement par des moyens militaires et policiers, par des législations d’exception, mais aussi par des moyens de guerre psychologique et informatique et des stratégies politiques et culturelles adéquates » (Félix Guattari et Toni Negri, Les Nouveaux espaces de liberté, Nouvelles Editions Lignes, 2010 [1985 pour la première édition], p. 88 : sur la radicalisation terroriste du gauchisme au Japon à la même époque, voir Des nouvelles du front cinématographique (5) : United Red Army (2008) de Koji WAKAMATSU). Du désert post-politique à la catastrophe nucléaire, il n’y avait qu’un pas que franchit Le Trésor des îles Chiennes animé par un « catastrophisme éclairé » (pour reprendre le titre de l’ouvrage de Jean-Pierre Dupuy sous-titré Quand l’impossible devient certain, éd. Seuil, 2004) alors déterminé à l’est par le syndrome Tchernobyl et l’effondrement du bloc soviétique, et en Amérique du sud par les contre-révolutions fomentées par la CIA durant les années 1980. C’est le mouvement local d’un film dont le mouvement global veut exprimer l’idée d’un changement historique de paradigme : dans un monde qui n’est plus clivé par l’affrontement bipolaire entre deux superpuissances dotées de l’arme atomique, dans un monde où le discours communiste connaît un épuisement alors supposé sans rémission, la victoire du capitalisme sur son ennemi soviétique, loin d’entraîner dans son sillon l’infini progrès social attendu, sème au contraire les braises de la régression communautaire, fondamentaliste et fascisante (la balkanisation de la Yougoslavie commençait alors à se profiler) attisées par la subsomption total(itair)e des ressources naturelles et vitales sous la loi de la valorisation infinie du capital. Hordes d’indigènes cannibales, mercenaires sans foi ni loi, scientifiques qui représentent la pointe la plus avancée de l’empire biopolitique du capitalisme : la démiurgie technoscientifique du côté de la domination et la pensée magique pour les groupes barbarisés du côté des victimes de la domination sont les deux visages d’un nouveau Janus contemporain. Sur le plan du mouvement impur du film, ce sont les références au film d’aventure (Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot tourné en 1951 d’après Georges Arnaud avec son camion censé traverser le Venezuela), à la bande dessinée (Serge Avédikian, cet acteur qui est aussi auteur de courts métrages d’animation, interprète ici le toxicomane professeur Turc avec sa barbe noire bien taillée qui ressemble à un personnage des aventures de Tintin par Hergé), ainsi qu’à la littérature futuriste et apocalyptique de Maurice G. Dantec (sans heureusement rien partager des lubies identitaires, islamophobes et réactionnaires de l’auteur du Théâtre des opérations). Alors que Dharma Guns envisage les Açores sur le mode archipélique et océanique, Le Trésor des îles Chiennes s’en saisit sur un mode plutôt tellurique et volcanique (le dernier plan du film cligne d’ailleurs de l’œil en direction tant de Stromboli tourné par Roberto Rossellini en 1948 que de Théorème de Pier Paolo Pasolini tourné en 1968) qui lui permet de déployer les termes (îles Chiennes, cannibales, canicule, cynisme – du grec ancien « kuôn » signifiant chien) appartenant à la même chaîne symbolique où la catastrophe technologique induit l’avilissant bouillonnement des régressions archaïques et des pulsions bestiales du genre humain. C’est une nouvelle guerre qui survient alors en lieu et place des promesses de paix mondialement vendues avec la disparition de l’ancienne guerre froide. Et cette guerre est une guerre chaude qui voue le monde à l’immonde des être humains devenus des chiens (« chien » est le dernier mot prononcé par Joseph K. avant son exécution dans Le Procès de Franz Kafka en 1925), et qui est la résultante d’une intoxication cynique du vivant par une volonté antidémocratique de pouvoir démiurgique, comme par les manipulations économiquement intéressées d’une concurrence technoscientifique sans frein : « Une société toujours plus malade, mais toujours plus puissante, a recréé partout concrètement le monde comme environnement et décor de sa maladie, en tant que planète malade » (Guy Debord, La Planète malade, éd. Gallimard, 2004, p. 83).

4/ Puissances du faux :

narration falsifiante et présence du faussaire chez F. J. Ossang

Enfin, entre Le Trésor des îles Chiennes et Dharma Guns, Docteur Chance, qui est le seul long métrage tourné en couleur par le cinéaste, fait figure d’autoportrait du cinéaste en aventurier de l’imaginaire qui magnifie sa rencontre amoureuse avec Elvire en suivant la ligne de fuite d’une déterritorialisation amoureuse et cinématographique (le film est un insolite road-movie chilien qui rejoue, via l’énergie godardienne des années 1960, L’Atalante de Jean Vigo avec Joe Strummer en lieu et place de Michel Simon dans le rôle d’un nouveau Père Jules consacrant l’union amoureuse). Exprimer le sublime d’une rencontre amoureuse équivaut ici à un geste esthétique de fabulation où le romantisme adolescent est cette énergie permettant de pousser à la surchauffe la machine capitaliste contemporaine qui, en échangeant les œuvres d’art contre les formes de l’abstraction monétaire, convertit l’incommensurable valeur artistique en mesures de la valorisation du capital transnational. Faux-mouvement global : la sphère des œuvres d’art intégrée à l’extension spectaculaire du domaine de la marchandise. Faux-mouvement local : le réel d’une histoire d’amour (entre Elvire et F. J. Ossang) et d’une histoire d’amitié (entre Joe Strummer et ce dernier) qui s’offre la fiction romantique d’un trafic international afin d’expérimenter symboliquement la vérité des procédures affectives respectives à ses deux histoires. Faux-mouvement impur : L’Atalante revisité avec dans le rétroviseur les trompettes du film noir classique, Pierrot le fou et les road-movies dont le film de Jean-Luc Godard s’est inspiré (de You only live once de Fritz Lang à Gun Crazy de Joseph Lewis en passant par They live by Night de Nicholas Ray), mais aussi les toiles torturées de Francisco de Goya et d’Oskar Kokoschka, mais encore la poésie sombre et fulgurante du météore Georg Trakl (mort en 1914 à l’âge de 27 ans). Les suicides par overdose de Jacques Vaché (en 1919 à l’âge de 23 ans) et de Georg Trakl, la santé fragile de Goya comme de Jean Vigo mort de septicémie à l’âge de 29 ans en 1934, la mort accidentelle de Friedrich Murnau dans un accident de voiture en 1931 à l’âge de 42 ans, le comportement suicidaire de Jean-Luc Godard (victime d’un accident de moto à l’instar de F. J. Ossang), ainsi que la référence à la tauromachie qui fascina tant Goya que Michel Leiris et Georges Bataille : toutes ces références attestent donc d’une fascination pour la vie brûlée sur l’autel des intensités créatrices afin de battre de vitesse la machine de mort taurine des clichés et des opinions figées. Au tout début de Docteur Chance, Angstel donne rendez-vous à Zelda devant le cinéma de Valparaiso afin de voir les films programmés à l’occasion d’une rétrospective consacrée à Friedrich Murnau. Mais Zelda ne vient pas. A la place, Angstel s’imagine peut-être le film qui comblera la faible consistance d’une existence travaillée par des velléités d’écriture (motif que l’on retrouvera dans Dharma Guns). Et ce film imaginaire constitue le plan de fabulation à partir duquel F. J. Ossang clame de manière romanesque son amour à Elvire en même temps qu’il témoigne de son affection et de son admiration pour le rocker Joe Strummer. Docteur Chance, qui tire le long de ses travellings latéraux les lignes symboliques d’un même imaginaire industriel reliant d’une part les motifs du moteur, de la guitare électrique et de la caméra, et d’autre part l’avion et le cinéma (cf. Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie, éd. Minuit, 1956, pp. 13-19), vaut surtout pour affirmer les puissances du faux et exposer la forme narrative falsifiante et la figure du faussaire qui traversent le reste de son œuvre et qui s’articulent subtilement avec la question des possibles utopiques précédemment évoquée.

Gilles Deleuze, identifiant puissances du faux et faux mouvements comme il le remarque en analysant le nouveau cinéma allemand des années 1970 (il fait d’ailleurs référence à Faux mouvement de Wim Wenders : ibidem, p. 178), oppose « narration véridique » et « narration falsifiante », la seconde postulant « la simultanéité de présents incompossibles, ou la coexistence de passés non-nécessairement vrais » (ibid., p. 171) quand la première forme de narration promeut un développement organique adossé sur les connexions habituelles dans l’espace et les liaisons chronologiques dans le temps (ibid., p. 174). Surtout, « contrairement à la forme du vrai qui est unifiante et tend à l’identification d’un personnage (sa découverte ou simplement sa cohérence), la puissance du faux n’est pas séparable d’une irréductible multiplicité. ‘‘Je est un autre’’ a remplacé Moi = Moi » affirme Gilles Deleuze (idem) qui s’appuie dans sa démonstration sur l’œuvre multiforme (romanesque et cinématographique) d’Alain Robbe-Grillet, sur la philosophie de G. W. Leibniz en identifiant ses Essais de théodicée (1710) à la littérature de Jorge Luis Borges, et sur la philosophie de Friedrich Nietzsche en identifiant son vitalisme à celui du cinéma d’Orson Welles (du coup, on ajoutera à cette liste Auguste Blanqui précédemment cité, dont la pensée des bifurcations possibles exposée dans L’Eternité par les astres recoupe l’idée deleuzienne de « simultanéité de présents incompossibles »). Tous les films de F. J. Ossang, un cinéaste on l’a dit influencé par Orson Welles, sont innervés par des narrations falsifiantes et indécidables (compossibles si nous avons affaire au même monde, incompossibles si nous avons affaire à des mondes différents), comme ils sont peuplés par des personnages de faussaires schizo ou fêlés. C’est, dans L’Affaire des divisions Morituri, la gloire du gladiateur mytho ou prophétique Ettore happée par la double et schizophrénique capture narrative, celle de Bruce Satarenko le bookmaker qui représente la middle-class européenne, et celle du journaliste Pierre Tanzanie interprété par Lionel Tua. C’est, dans Le Trésor des îles Chiennes, l’ingénieur Aldellio qui teste scientifiquement avec l’expédition partie à sa recherche ou bien qui rêve de cette expédition après avoir été capturé par elle, pendant que la pression alcaline et magnétique de l’éternelle nuit rouge recouvrant les îles Chiennes rend fous les membres du corps expéditionnaire (et particulièrement l’héritier de la Kryo’ Corp., Ulysse surnommé le « capitaine Mort » comme le héros de Zona Inquinata, et qui occupe la position de Stan dans Dharma Guns, à savoir celle d’héritier impuissant à hériter). C’est, dans Docteur Chance, le cinéphile largué sur le seuil d’un cinéma projetant les films de Friedrich Murnau et qui se projette le film d’une vie non-vécue, d’une existence possible carburant à l’énergie romantique des artistes brûlés, et qui dans un autre monde possible est cet écrivain empêché qui compense ses aspirations artistiques frustrées dans une intense participation au grand jeu international et cryptique de la conversion marchande de l’unicité des œuvres d’art dans le sérialisme industrielle des reproductions infiniment échangeables. C’est enfin, dans Dharma Guns, la répétition (après Le Trésor des îles Chiennes) du motif de l’héritage impossible articulé avec cet autre motif qui est celui de la filiation refusée, deux motifs éprouvés par celui qui, manipulé par des figures paternelles duplices (Starkov, Ewers/Lofsky), identifie son coma avec celui de l’époque consensuelle, et qui émerge de la nuit post-politique en intégrant la révolte des doubles génétiques : les Dharma Guns. On aura alors compris la raison d’être esthétique et politique des narrations falsifiantes et des personnages de faussaire dans les films de F. J. Ossang. Il s’agit en fait de concurrencer l’existant des fables idéologiques consensuelles produites par le « storytelling » (ce nouvel art de gouverner qui, à l’âge de l’idéologie communicationnelle, consiste à raconter des histoires édifiantes plutôt qu’à proposer des programmes politiques : cf. Christian Salmon, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et formater les esprits, éd. La Découverte, 2007) par la multiplication des possibilités fictionnelles et narratives. Ce faisant, c’est notre horizon qui se trouve ouvert, sur la brèche utopique d’autres mondes possibles. Fausser le jeu cinématographique, c’est montrer que la perspective du vrai, du réel, et de l’existant est idéologiquement truquée, rongée par les discours hétérogènes en lutte pour l’hégémonie. C’est commencer à penser la fausseté d’un monde toujours plus confus et saturé de récits antagonistes ou contradictoires, toujours moins crédible, incroyable peut-être, impensable sûrement.

5/ Penser l’impensable :

le cri d’Antonin Artaud dans les films de F. J. Ossang

Les pages consacrées par Gilles Deleuze à Antonin Artaud sont parmi les plus belles que le philosophe ait écrites dans Cinéma 2. L’image-temps (ibid., pp. 213-225). Après avoir rappelé les espoirs révolutionnaires des grands cinéastes démiurges de l’époque du muet qui, du russe Sergueï Eisenstein au français Abel Gance (dont certains films, tels La Folie du docteur Tube en 1915, La Zone de la mort en 1917 et La Fin du monde en 1931, hantent autant F. J. Ossang et Léos Carax que les frères Larrieu), rêvaient des possibilités formelles de se saisir du cinéma comme d’un instrument pouvant intensifier les processus mêmes de la pensée. Ce grand fantasme des pouvoirs neurophysiologiques de la technique cinématographique aura été anéanti par son instrumentalisation dans le cadre de l’« esthétisation de la politique » (Walter Benjamin) durant les années 1930. C’était l’époque où la mise en scène spectaculaire des masses servait de moyen privilégié pour assujettir la conscience des spectateurs alors médusés par les machines de la propagande de l’Etat fasciste et nazi. Antonin Artaud, l’ami d’Abel Gance (il a joué Marat dans Napoléon en 1927, puis dans Mater Dolorosa en 1932, et dans Lucrèce Borgia en 1935) qui affirmait à René Clair, à l’instar de Jean Epstein, qu’il fallait tourner des « films psychiques » afin de « rejoindre le cinéma avec la réalité intime du cerveau », a lui aussi partagé ce fantasme, en écrivant des scénarios qu’il ne tournera jamais, ou en souffrant de voir ce que l’adaptation de ses scénarios a donné sur l’écran de projection. « Voilà pourquoi le cinéma me semble surtout fait pour exprimer les choses de la pensée, l’intérieur de la conscience (…) » exprimait ainsi Antonin Artaud dans un article contemporain du tournage en 1927 du film de Germaine Dulac La Coquille et le clergyman d’après un scénario écrit par lui (cf. Oeuvres, éd. Gallimard-coll. »Quarto », 2004, p. 256). Et ce fut bien sûr l’immense dépit de ce film qui, malgré les préventions de l’écrivain scénariste, n’a pas empêché la réduction esthétique de la question de l’expression de la pensée sur les registres plus attendus du rêve et de l’abstraction alors valorisés par les dadaïstes et les surréalistes. Pourtant, si Antonin Artaud a continué à défendre l’écriture automatique des surréalistes parce qu’il s’agissait de promouvoir un niveau supérieur de pensée unifiant pensée consciente et inconscient (comme continua à le faire après la seconde guerre mondiale William Burroughs avec sa technique du cut-up), parce qu’il partageait notamment avec Sergueï Eisenstein (mais aussi Abel Gance) l’idée du cinéma comme choc esthétique visant à ébranler la pensée du spectateur, la singularité de sa position aura surtout consisté à défendre cette idée si minoritaire selon laquelle « ce que le cinéma met en avant, ce n’est pas la puissance de la pensée, c’est son ‘‘impouvoir’’, et la pensée n’a jamais eu d’autre problème » (ibid., p. 216). Croire aux puissances du cinéma pour Antonin Artaud, c’est alors considérer que c’est un art techniquement capable de « révéler cette impuissance à penser au cœur de la pensée » (idem). Les héros des scénarios non tournés d’Antonin Artaud (par exemple Dix-huit secondes ou 32), proches de certains personnages des récits fictionnels de Maurice Blanchot (tels Thomas l’obscur en 1941 ou L’Arrêt de mort en 1948), sont des « automates spirituels » qui, condamnés à voire défiler devant leurs yeux l’excès (l’« excédence » dirait Toni Negri de manière spinozienne) d’images incompréhensibles ou contradictoires parce que leur fait défaut l’esprit qui pourrait en soutenir la folle logique, témoignent de « l’impossibilité de penser qu’est la pensée » (ibid., p. 217). Selon Antonin Artaud qui aura cessé au début des années 1930 de croire au pouvoir psychique du cinéma pour lui préférer la puissance sanguinaire du « théâtre de la cruauté », la « force dissociatrice » propre à l’art cinématographique aurait visé à trouer les apparences dominantes et le tissu des opinions courantes, ainsi qu’à désenchaîner les images afin de manifester « l’impuissance à penser le tout comme à se penser soi-même, pensée toujours pétrifiée, disloquée, effondrée » (ibid., p. 218). Et c’est cette rupture qui fait de l’automate spirituel un pur voyant coincé entre des situations psychiques dans les intervalles desquels se faufile une possibilité de pensée, un pur voyant excédé par la monté de situations optiques et sonores pures qui sont relatives à ce qu’il y de plus intolérable dans le monde comme de plus impensable dans la pensée. Ainsi, du carton récurrent (« Pour en finir avec le jugement des hommes ») du film Les Affaires des divisions Morituri évoquant l’émission de radio Pour en finir avec le Jugement de Dieu enregistré en novembre 1947 par l’écrivain aux références asilaires du Trésor des îles Chiennes et de Dharma Guns (Antonin Artaud a passé les neuf dernières années de sa vie à l’asile), du jeu de citations dans Docteur chance concernant ces artistes brûlés vifs et morts jeunes sur le bûcher de l’intensité de leur existence (Antonin Artaud est mort en 1948 à l’âge de 51 ans) à l’emploi d’ambiances électriques vrillant la perception spectatorielle qui fait lointainement écho aux séquences d’électrochocs dont a été victime Antonin Artaud, en passant par les logorrhées insensées d’Ettore de L’Affaire des divisions Morituri et les hurlements poussés dans Le Trésor des îles Chiennes, tout manifeste les liens étroits que F. J. Ossang a établis en rapport avec le geste esthétique transgressif d’Antonin Artaud. Surtout, les complots introuvables et les narrations incompossibles ou indécidables, le chaos babélique des langues et le fracas des accents, les visées confuses et les destinées obscures, le maelstrom de visions pures déconnectées de tout assujettissement à la logique représentative réaliste dominante et le brouillard électrique tourbillonnaire en guise de pâte sonore s’agencent afin de rendre de la manière la plus vibratile le cri poussé par le cinéaste. Cri contre la violence étatique qui a étouffé l’espoir révolutionnaire en le confinant et le neutralisant dans la rage terroriste autodestructrice. Cri contre les manipulations symboliques et biopolitiques d’industries qui, en corrompant le vivant au nom de la perpétuelle valorisation du capital, intensifient les régimes de l’expropriation sociale, de l’aliénation existentielle, et de la réification symbolique. Cri contre les pouvoirs plus ou moins occultes qui dissolvent leurs responsabilités politiques dans la complexe interzone de leurs intérêts croisés et qui, en luttant pour imposer leurs visions du monde, nous empêchent de penser et nous soustraient les raisons de continuer à croire en un monde fait à l’image de leurs pitoyables et immondes fictions (des vaccins contre le virus AH1N1 achetés à hauteur de plusieurs millions d’euros et sans utilité par Roselyne Bachelot au profit du lobby pharmaceutique auquel elle a partie liée à la sordide affaire du Mediator des laboratoires Servier). Le cinéma catastrophiste et éclairé de F. J. Ossang est donc ce cri appelant à penser les forces impensables de notre temps qui, des pays du Maghreb et du Machrek jusqu’au Japon aujourd’hui, travaillent autant à nous redonner des raisons de croire au monde qu’à nous faire croire à son incroyable destruction terminale.

« Le fait moderne, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient qu’à moitié. Ce n’est pas nous qui faisons du cinéma, c’est le monde qui nous apparaît comme un mauvais film » (Gilles Deleuze, ibid., p. 223). Se frotter esthétiquement à la question de l’impensable, l’impensable de la corruption spectaculaire des espoirs révolutionnaires dans L’Affaire des divisions Morituri, l’impensable de la destruction industrielle des écosystèmes et des formes de vie dans Le Trésor des îles Chiennes, l’impensable des œuvres d’art épuisées dans le commerce de leurs doublures fallacieuses dans Docteur Chance, ou encore l’impensable des manipulations génétiques parachevant l’aliénation subjective et collective dans Dharma Guns (La Succession Starkov), ce n’est s’abandonner ni à la passivité ni à la résignation. C’est bien plutôt penser cette impuissance de la pensée afin de nous redonner des forces pour croire en d’autres mondes que ce monde-ci fait à l’image de l’utilitarisme le plus bête et le plus cynique puisqu’il consacre « l’obsolescence de l’homme » (Günther Anders). La narrativité dans les films du cinéaste en termes d’hypothèses incompossibles (autrement dit des hypothèses qui ne sont possibles que dans d’autres mondes possibles, comme chez le réfractaire Auguste Blanqui) permet de résoudre l’apparente aporie de la pensée comme impuissance à penser : c’est toute la charge utopique à l’œuvre dans le travail de F. J. Ossang que de montrer que, s’il n’y a certes qu’une seule planète (la Terre), il y a aussi une « logique des mondes » (Alain Badiou), une infinité différentielle de possibilités de vivre, de penser et d’habiter autrement. De croire à nouveau en d’autres mondes possibles. « Mais qui va vraiment de l’avant apporte aussi l’espace où le ciel commence enfin à rosir. Avec nous s’éveillent les choses, dans un affranchissement complet des lois de leur état présent, et elles développent leurs possibilités latentes. Mais c’est nous qui portons cette étincelle de la fin tout au long du parcours, lequel reste ouvert, plein d’imagination objective, sans gratuité. C’est pourquoi, dans tout ce à quoi nous donnons forme, sans fin donnons forme (…), il règne une tourmente qui prend sa source dans l’illimité de la nature humaine, et pousse à la flamme fulgurante du mot, à l’expression de l’individuum ineffabile, à l’arrachement des voiles, et pas seulement ceux de tout temple ancien ; – un esprit d’utopie non déguisé, celui de l’homme caché enfin, vient y projeter sa lumière. A la vérité, il n’existe encore rien qui conçoive ce vers quoi nous poussons dans l’inconnu, perdus dans l’obscur. Mais sa conception est au détour du chemin ; car parmi tout ce qui se meut et roule, obscur, atomique, individuel, subjectif, nous seuls allons de l’avant, en tant que nous sommes la tension creusant sans cesse plus profond, jamais quitte, utopique, la tension de toute forme faite » (Ernst Bloch, L’Esprit de l’utopie, éd. Gallimard-NRF, 1977, pp. 274-275).