Hommage à Raoul Ruiz

Raoul Ruiz, cinéaste franco-chilien est décédé le 19 août dernier. Certes, grâce à « Mystères de Lisbonne », et l’obtention du prix Louis Delluc, il sera parvenu à une reconnaissance relative dans l’univers cinéphilique. L’article qui suit vise à rendre compte de la perception du cinéma de cet auteur depuis les années 80, inextricablement mêlée à une vertu pédagogique, qui l’amenait à prendre souvent la parole pour donner des pistes sur ses films.

La parole et l’imaginaire

De l’homme, on gardera – pour qui a eu la possibilité, au fil des années, d’assister à des rencontres lors de la projection de ses films – l’impression d’une maîtrise tranquille. Ce virtuose du débordement imaginaire, dès lors qu’il prenait la parole, avec son agréable accent, nous entraînait sur des pentes référentielles vertigineuses. Entrer dans les arcanes de cette parole, qui articulait paradoxalement profusion culturelle et tranquillité oratoire, c’était en quelque sorte trouver un équivalent physique, visuel, immédiat, à son univers cinématographique. Il y avait cet étonnement – qui demandait à être renouvelé, tant il était inhabituel – d’entendre brasser des champs de la pensée où, à côté de la culture arabe, fusaient avec une sorte d’évidence des références aux mathématiques, à la théologie. Tout semblait se valoir, sans hiérarchie aucune.

Ruiz donnait l’impression, comme un magicien pris dans un demi-sommeil, de sortir de son chapeau des lapins multicolores, de taille différente, qui avaient tous le droit de cité pour venir pénétrer avec souplesse dans le monde, et gambader sans retenue. La rondeur de l’homme, en articulant présence physique et savoir, tout comme la clarté de son timbre, appelaient une adhésion. Si telle référence était évidente pour lui, ça pouvait le devenir pour l’auditeur, quand bien même il entendait pour la première fois citer le nom de Sadegh Hedayat, écrivain iranien adapté dans « La chouette aveugle », film ô combien abscons. Mais comme l’univers nommé entraînait de la curiosité, il y avait juste à aller dans une librairie vérifier que l’auteur, inconnu jusqu’alors, existait bien et que « La chouette aveugle » était effectivement un chef-d’œuvre. L’envie d’assister à une nouvelle rencontre, de guetter des noms jamais entendus pour à nouveau vérifier leur existence se trouvait décuplée. La matière créatrice se redoublait d’une authentification orale. On ne comprenait pas grand chose au film « La chouette aveugle » – on se demandait, quelques années après, en le revoyant, comment ce film avait pu être réalisé -, mais son pendant littéraire asseyait son existence.

Ce puits de science qu’était Ruiz n’avait rien à voir avec un orateur tel que Godard. Là où le novateur de la nouvelle vague s’affirmait au fil de ses interventions comme un polémiste, nourrissant le regret d’être un peu seul, Ruiz, dans sa parole équilibrée, n’avait qu’à extirper sa culture pour la présenter à ceux qui voulaient bien l’entendre. Pure offrande tranquille. On avait eu la chance de voir incarné physiquement l’univers si particulier du chilien au Musée du Jeu de Paume (1991), sans que cette proximité perde son étrangeté.

Le plaisir de découvrir un film, petit à petit, lors d’une projection unique, s’articulait avec l’annonce par le cinéaste du prochain, qui, lui, avait déjà été tourné et le suivant, dépeint avec une clarté telle que sa mise en œuvre paraissait presque routinière. L’intensité fébrile de la découverte s’accompagnait de la frustration de n’avoir accès qu’à une infime partie de l’œuvre. Et quand, enfin, une grande rétrospective avait lieu à Bobigny, – peu fréquentée – une soixantaine de films « seulement » étaient présentés quand Ruiz avait déjà atteint le centième. Avec Ruiz, il y avait un retard impossible à combler. Aucune rétrospective n’a été présentée dans des institutions comme la Cinémathèque ou le Centre Pompidou, comme si les multiples formes abordées par le cinéaste ne pouvaient s’insérer dans une histoire du cinéma, ni être assimilables, catalogables.

De l’ombre à la lumière

Ruiz a voulu sortir de cette créativité singulière qui le confinait à une sorte d’ésotérisme – c’est peu dire que son cinéma des années 80 n’est pas destiné au grand public. La machine créatrice avait beau être engagée sur des rails inaltérables, il a lui-même affirmé une envie de reconnaissance. C’est sans doute ce qui le distingue d’un autre artiste dont la culture est transversale au cinéma : Peter Greenaway, qui, par rapport au cinéma, avait une posture plus hautaine, n’envisageant au fond le septième art que comme un outil destiné à véhiculer des thèses esthétiques. Le cinéma comme faire-valoir de l’histoire de l’art.

Un temps, on a comparé Greenaway à Ruiz, en mettant en parallèle ce champ immense du savoir. Certains avaient senti une influence du Ruiz de « L’hypothèse d’un tableau volé » à la vision de « Meurtre dans un jardin anglais ». Seulement, là où Greenaway se référait sans cesse à l’histoire de l’art comme point de départ de ses fictions, Ruiz parlait de cinéma, de technique, même si, pour certains, le plan théorique l’emportait sur toute dimension humaine, morale, psychologique. Mais la question du montage, hyperconsciente chez le cinéaste chilien, s’attelait à un aspect essentiel : la dimension feuilletonesque de bon nombre de ses films : « La ville des pirates », « L’île au trésor », « Les trois couronnes du matelot », « Les destins de Manoel », autant d’œuvres mettant en avant la notion d’aventure, de conquête, aussi bien spatiale que mentale, tordant le cou à toute sécheresse formelle.

Aventure et montage se confondent pour avancer d’un même pas vers le dévoilement de la magie du cinéma. S’il fallait retenir un seul plan de tout le cinéma de Ruiz, ce serait celui où, dans « La ville des pirates », Anne Alvaro, dans un accès de somnambulisme, dérive longuement à l’extérieur, sur une lande, les bras ballants, tendus vers l’avant. Elle semble comme happée par une force extérieure. Le plan, pure dérive poétique d’un corps qui s’affranchit de toute entrave géographique, dure longtemps, déverrouillant toutes les forces théoriques.

Le corps, cette fiction

Désir de reconnaissance donc, qui est passé notamment par un rapport différent à l’acteur. Entre les apparitions de comédiens improbables (Didier Bourdon et Bernard Campan, les « Inconnus »), de stars (Marcello Mastroianni dans « Trois vies et une seule mort », Catherine Deneuve dans « Généalogies d’un crime ») l’inflexion apportée à l’exploitation effrénée du récit fut nette. Il faut se rappeler que le film avec Mastroianni devait au départ s’appeler « Trois doubles vies et une seule mort », et que Catherine Deneuve a, semble-t-il, mis un bémol à la volonté de Ruiz de complexifier l’intrigue de « Généalogies d’un crime ».

Si les deux films pré-cités figurent parmi les meilleurs de cette période, il n’en demeure pas moins que cette orientation vers un allègement de la facture narrative appelait quelques interrogations, autour notamment de la question du corps : quand des acteurs connus, réclament, du fond de leur prestance, une certaine visibilité, qu’advient-il de ce qui faisait le meilleur de Ruiz dans les années 80, à savoir, une torsion des corps, jusqu’à une sorte de trituration macabre (« Le territoire »). Plus il y a de corps reconnaissables – jusqu’au corps plantureux de Laetitia Casta exploité comme une gravure réaliste – moins ceux-ci se prêtent à une plongée dans un espace onirique, ce que les techniques de superposition, surimpression, fréquentes chez Ruiz, exploitaient à loisir. Les jeux de lumière et d’ombre – magnifiques dans « Bérénice » – laissaient la place à une représentation de surface. Moins d’ombre, donc moins de mystère.

« Mystères de Lisbonne » a remis avec bonheur au goût du jour cette dialectique du caché-dissimulé qui irriguait le meilleur du cinéma de Ruiz, sous un angle infiniment plus humain et sensible, à travers des personnages remarquables dans leur évolution. On y retrouve l’une des figures essentielles qui a jalonné l’univers foisonnant de Ruiz, à savoir celle de l’enfant, moteur qui impulse à la fiction ses dérives narratives les plus fécondes. A croire que, pendant longtemps, en s’appuyant sur la présence, dès son plus jeune âge, de Melvil Poupaud, la figure de l’enfant permettait de rompre les catégories les plus rationnelles pour permettre le basculement dans l’espace du rêve, du surréel. Longtemps, l’univers de l’aventure ne s’est pas séparé du conte, de la féerie, dans lequel l’enfance tenait une part des plus éminentes. Le très méconnu « Manoel dans l’île aux merveilles » (ou « Les destins de Manoel ») en est resté l’un des plus beaux fleurons.

Héritage ?

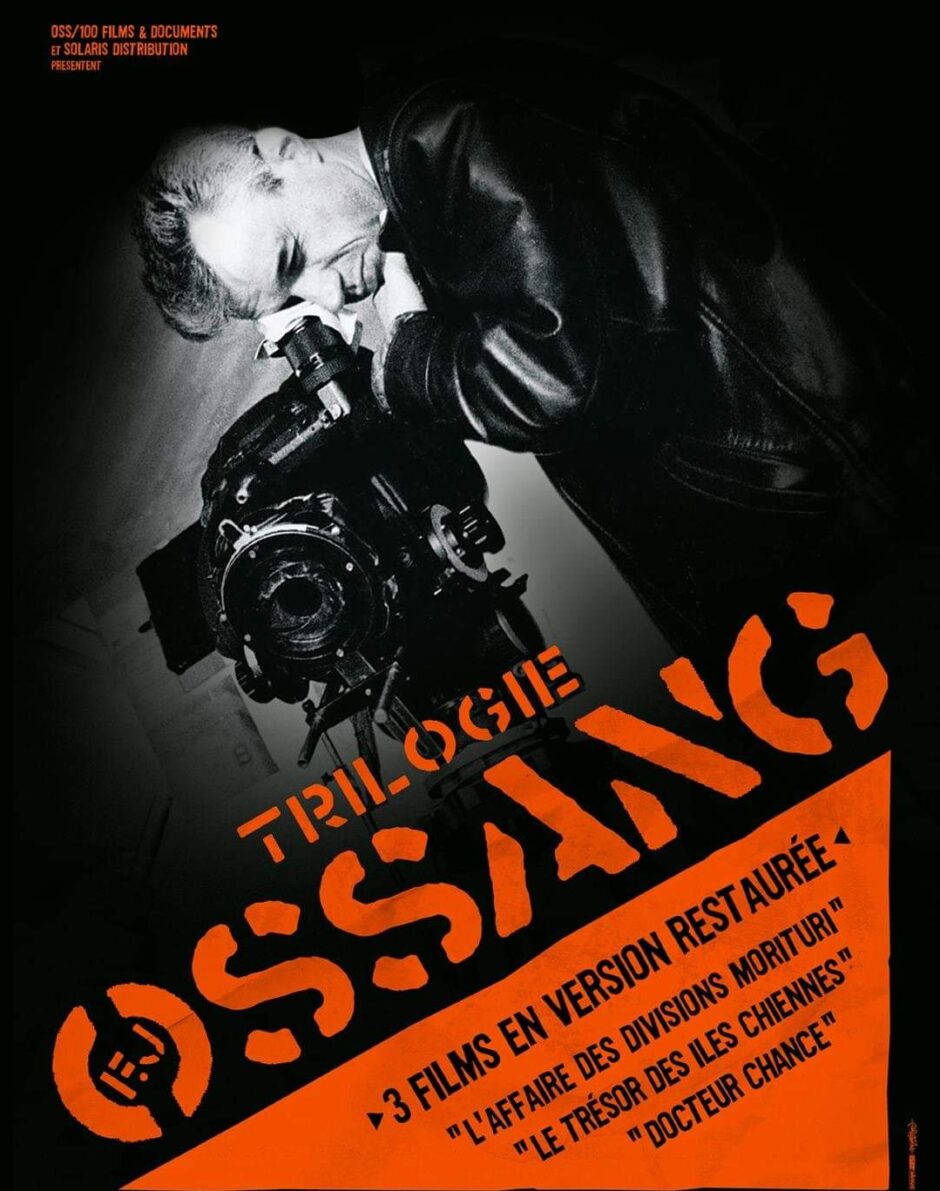

Quels héritiers pour Ruiz ? On peut se poser la question, quand bien même ce cinéma-là a longtemps paru autarcique dans ses recherches narratives. Pourtant, en s’articulant sur la dimension du récit d’aventure, on peut voir en F.J. Ossang un continuateur de cet univers que Ruiz lui-même avait peu à peu quitté. « Le trésor des îles chiennes », tout comme « Dharma guns », plus récemment ont mis au centre de leur structure narrative élaborée, la notion stevensonnienne d’aventure. Les trajectoires spatiales fusionnent avec des trajectoires mentales. Mais c’est peut-être David Lynch, passé maître en matière de foisonnement narratif, de mise en abîme onirique, qui est peut-être le plus proche du Ruiz expérimentateur. Le cinéaste chilien a pu dire, d’ailleurs, après avoir vu « Mulholland drive » que Lynch faisait des choses auxquelles il s’était adonné pendant longtemps. Bien évidemment, il est difficile d’imaginer une influence réelle, ni même avouée, sur le cinéaste américain.

Ruiz est donc parti, on aurait envie de dire prématurément, s’il ne laissait pas derrière lui une œuvre protéiforme et pléthorique. On l’imagine, là où il est, plein de fictions imbriquées dans la tête, pétillantes comme des myriades d’étoiles.