Ce texte est, semble-t-il, extrait d’une plaquette éditée par la Cinémathèque de Toulouse.

« Je ne crois guère aux beautés qui se révèlent lentement pour peu qu’on les invente : seules m’emportent les apparitions »

Pierre Michon

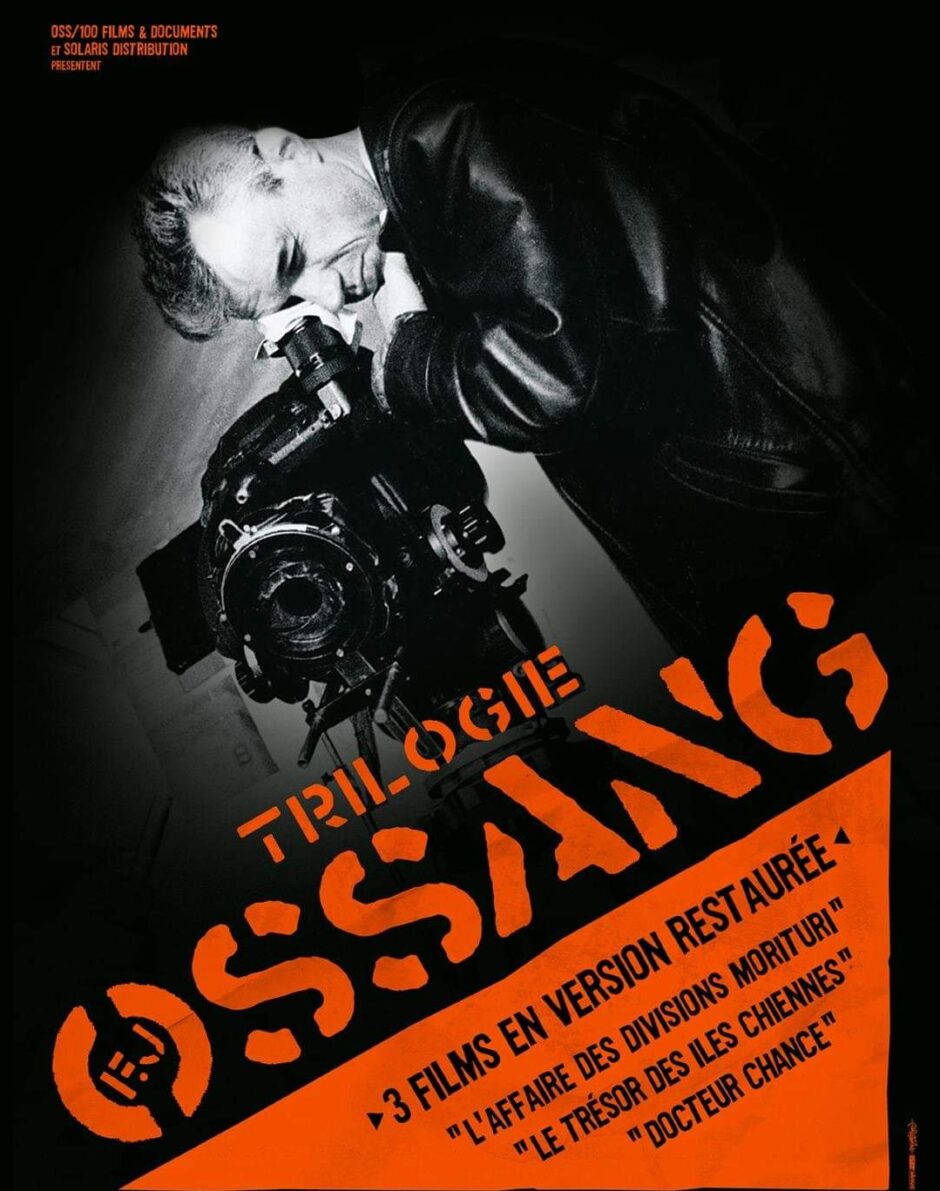

Vif comme l’éclair de génie et scintillant comme une lueur de désespoir dans l’iris électrique d’une femme fatale, Docteur Chance est l’un de ces films compulsifs, jusqu’au-boutistes et surexcitants comme le cinéma français n’en connaît guère et qu’un autre de ses sauvages enfants, Leos Carax, ne semble d’ailleurs déjà plus capable de faire, l’un de ces films d’un charisme peu commun que chaque nouvelle vision retransmet en l’exacerbant. Incroyablement happant et totalement débarrassé des scories entachant les deux premiers longs métrages de François-Jacques Ossang, Docteur Chance permet au spectateur — si, du moins, celui-ci sait agripper la beauté quand elle traverse, fût-ce en quatrième vitesse, son champ de vision — de vivre une expérience marquante dont les traces s’impriment en lui, indélébiles. Tandis que le film se trouvait encore à l’état de projet, son concepteur ne faisait pas mystère, non sans une nuance amusée, de son ambition de réaliser « un film punk de l’âge classique ». Si, sur le papier, une déclaration d’intention de ce type peut prêter à sourire sous cape, elle se pare, dès que transfigurée sur celluloïd, de toute la cristalline brillance de la pure évidence.

Avec sa sensible perspicacité coutumière, Serge Daney formula un jour ceci : « Il y a quelque chose d’extraordinaire pour moi dans un film qui commence. En général, je compte les plans, je les compte dans ma tête, dix, vingt plans, je prends le pouls du film, je sais tout de suite s’il y a quelque chose dans le rythme, dans la musique, qui sonne juste ou qui ne sonne pas, qui me dit que c’est « pour moi » ou non. Il y a des images avant qu’il y ait de l’histoire et elles sont déjà tout le film. » Dans Docteur Chance, ces images-là sonnent avec une véhémence farouche. D’une intense puissance évocatrice, les premiers plans, composant un flash-forward stratégiquement situé avant même le générique de début, propulsent d’emblée le couple de héros dans la tourmente de son fatum tragique et dévoilent les batteries stylistiques d’Ossang — où l’on découvre, stupéfait, que la magnitude des drames antiques fusionne ô combien harmonieusement avec l’épidermique sens du combat punk, incarné ici par l’iconique Joe Strummer en (tré)passeur décadent et gardien des tables de la foi sans loi rock’n’roll. Pour retracer la bringuebale effrénée de Tristan Vicious et Nancyseut, alias Angstel — dont le nom, imbrication de l’allemand Angst (peur) et de l’anglais Angel (ange) trahit la conflictuelle et peu saisissable identité — et Ancetta — différemment semblable à la femme qu’identifia Jean-Jacques Schuhl dans son fascinant Télex n°1 (Gallimard, 1976), dont « les formes mettent merveilleusement en valeur les vêtements » —, FJ Ossang trouve les accents pénétrants, parfois jusqu’au lyrisme, d’une fébrile authenticité, à l’expression de laquelle participent au diapason une science intuitive du montage, une captation suraigue de l’instant présent et une aperception crispée de la mort, qui menace à chaque virage de fondre sur ses proies. Tenaillé par la même soif d’absolu que ses personnages, maudits amants de la nuit coursés à travers les décors surnaturels du Chili par les hommes de main d’un réseau arachnéen de trafiquants d’art, il a su passer la surmultipliée et conférer à cette cahoteuse cavale aux confins de l’aurore l’éclat obsessif des rêveries incendiaires. En lançant ce diabolique Docteur Chance à la recherche du secret perdu du cinéma muet — les ouvertures/fermetures à l’iris et les cartons d’intertitres sont les indices les plus flagrants d’une filiation profonde —, son créateur le prédestine à cheminer en compagnie des spectres ensorceleurs des grands cinémanitous de l’enfance du septième art, dont Friedrich Wilhem Murnau n’est pas le moins invoqué. Une si glorieuse escorte pourrait être inhibante ou dépréciative mais elle ne l’est pas pour l’indiscutable raison que FJ Ossang filme plus vite que ces ombres et ne (se) tourne vers le passé que pour mieux regarder l’avenir — quant au présent, respirons-le. A quels yeux cela peut-il ne pas sauter ? Notre homme connaît ses classiques, donc ses modernes, et sait plus que bien qu’un certain Jean-Luc Godard donna, entre 1959 et 1968, ses syllabes d’invulnérable noblesse au cinéma. Une fois acquise cette intime conviction, comment perdre de vue qu’« il faut brûler les films mais attention avec le feu intérieur » ? Comment ne pas garder constamment à l’esprit l’assertion fondamentale selon laquelle si « mettre en scène est un regard, monter est un battement de coeur » ? Et comment, mille milliards de mille sagouins, ne pas remarquer que, d’une extrémité de Docteur Chance à l’autre, ce feu se propage partout, ce regard transperce et ce coeur cogne à tout rompre ? S’il pratique le fétichisme de la citation avec gourmandise, Ossang ne verse jamais dans la préciosité salonnarde : les références — nombreuses et souvent littéralement affichées (photos, tableaux, posters, …) — ne valent pas en tant que simple et stérile accumulation de signes mais en tant que signes d’une accumulation, d’un lent et fécond processus de sédimentation artistico-artistique dans lequel le film s’inscrit, à son heure, tout naturellement. C’est sa pertinence contemporaine, son aspect documentaire ou, pour le dire mieux, documenté, renseigné, sur l’état actuel du monde qui garantit à Docteur Chance une persistance durable, au mépris des fabricants de modes et de leurs incessantes palinodies. En marge de son développement narratif, ce conte de la très ordinaire folie d’aimer se donne aussi, et peut-être surtout, à voir comme une illustration obscurément lumineuse de l’immémorial corps-à-corps entre la clarté et les ténèbres, corps-à-corps qui est le substrat même du cinématographe.

Oscillant sans trève entre nuit et jour, comme entre début et fin, Docteur Chance proscrit rigoureusement toute aire de détente à l’intérieur de son (très mouvant) espace territorial et ne ménage pas davantage son public que ses personnages. Ainsi, à ces damnés de la terre que sont Angstel, rebelle sans cause ni maître, étranger partout — « No place for me » fulmine-t-il à tout bout de champ magnétique —, crachant son rejet viscéral à la (sale) gueule d’une société dominée et garrottée par les puissances du faux, et Ancetta, wasted girl in a wasted world, n’est promis ni havre de paix ni repos éternel, pas plus ici-bas que par-delà la mort. Leur unique chance d’être, en échappant à l’ère du simulacre généralisé, résidera dans l’épreuve de vérité suprême consistant à « disparaître en plein vol pour prouver que le ciel existe ». Mais rien ne sera terminé pour autant puisque, n’est-ce-pas, il faut savoir recommencer ce que l’on a fini et que, de surcroît, comme nul fan de Bob Dylan n’est censé l’ignorer, death is not the end. Adoncques, quand c’est fini n-i-ni-ni, ça recommence. (this is the beginning). Et c’est reparti pour un tour de piste aux étoiles filantes, la fièvre dans le sang et tous les voyants dans le rouge, un rouge éclatant, furieux, vif comme l’éclair de génie