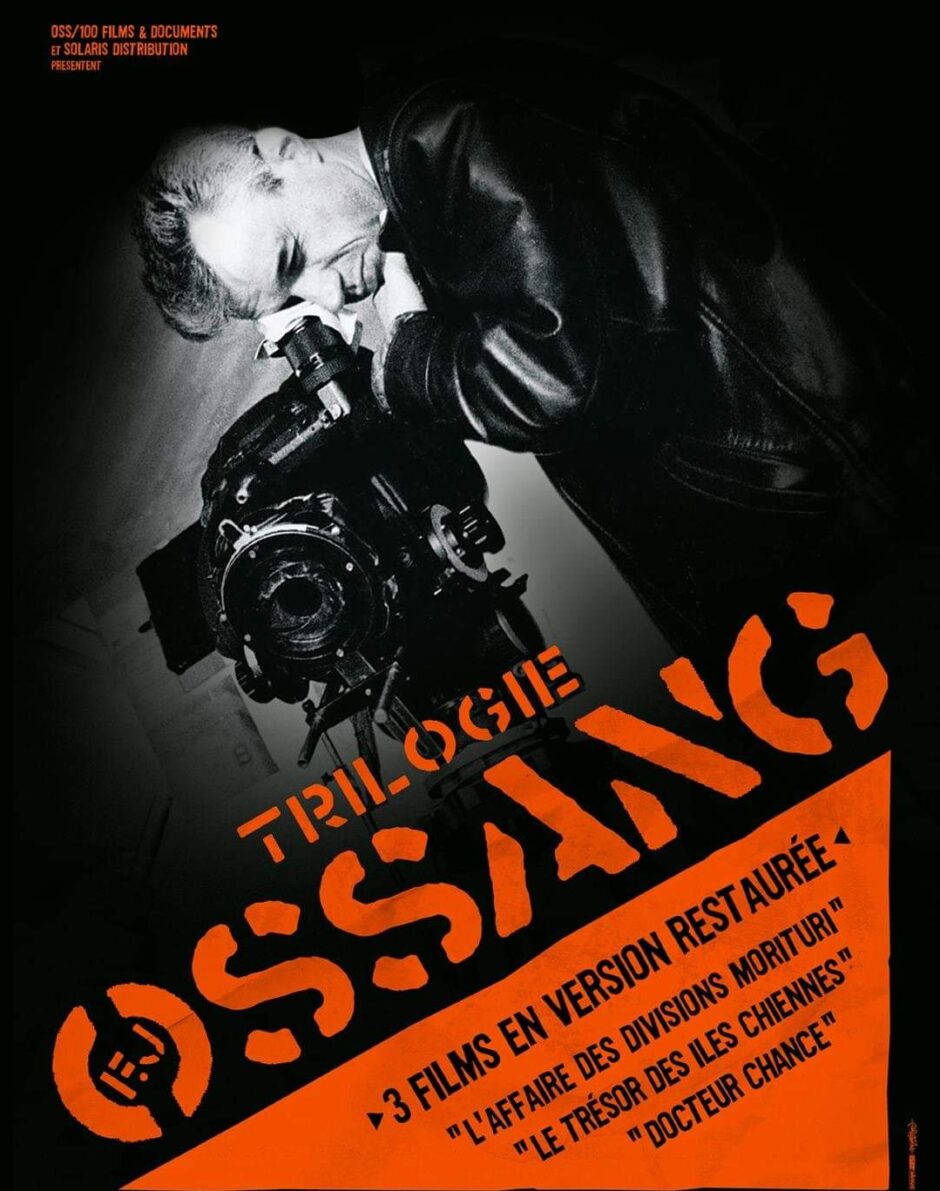

Enfant bâtard de la beat generation et d’Isidore Ducasse, F. J. Ossang ne cesse de courir le monde, caméra et stylo au poing. D’un séjour de deux mois en Amérique du Sud, il a ramené ce livre aussi nerveux que pessimiste. Loin des récits de voyage à l’anglo-saxonne, Les 59 Jours ne prend guère le temps de l’arrêt sur image. C’est un télescopage de visions, un sampling de phrases arrachées au magma de la langue, qui couvre les pages d’un journal halluciné. Le desperado cinéaste (L’Affaire des divisions Morituri ou Docteur Chance) court après les images d’une humanité mondialisée : « Le monde rétrécit. Les desperados n’ont plus d’espace respiratoire. » Oppressé et légèrement paranoïaque, le bonhomme découvre près des terres australes un paysage qui ressemble à son Auvergne natale : le voyage se change alors en une sorte de quête du retour aux sources où se dévoile une naissance étrange et chamanique. Sans concession, Ossang alimente son récit d’un lyrisme électrique qui se déchire sur les récifs d’une conscience aiguë. Comme si, dans la frénésie de la langue et du voyage se chorégraphiait une danse pour séduire la mort.

(source : Le Matricule des Anges)

EXTRAIT

A l’Ouest, toujours à l’Ouest…

Le 18 octobre, 13 heures, on décolle pour l’Amérique du Sud.

19 heures, Caracas. Minuit, c’est Lima.

À 5 heures du matin, on foule la terre de Santiago du Chili — nuit pleine de smog au dessus de nos têtes. 6 heures, on s’endort Hotel Monte-Carlo. Elvire glisse en rêve sous mes doigts. Les 59 jours commencent.

Le 20, on émigre au Residencial Londres.

9000 pesos la nuit. Style colonial anglo-hispanique. Plafonds de cinq mètres, salons de boiseries, portes sombres, murs de pastels, marqueterie et sanitaires début de siècle…L’hôtel est au croisement de la Calle Londres et de la Calle Paris. Quartier minuscule en dérive au large d’Alameda, la grande artère axiale — l’artifice de l’architecture est tel qu’on dirait un décor de cinéma.On dîne au restaurant panoramique du Foresta, d’où j’attendais l’avion de Paris, il y a tout juste un an. L’impression d’utopie américaine qui m’avait submergé, s’empare d’Elvire : on arrive de nulle part, et pourtant c’est l’Amérique du Sud qui commence. On a les yeux à hauteur de la cime des arbres du Cerro Santa Lucia. Le Soleil se couche avec le goût d’un Pisco Sour.

Toute la première semaine, j’interroge le mur des hôtels, la façade des restaurants, le goût de fruits de mer et de glaciers qui émane des cartes de l’Extrême-Sud, la rumeur de saga sels et poussières dans l’immense désert du nord, la saturation sonore oxydée de carbone des grandes artères desséchées de Santiago. Moteurs et klaxons d’autobus, collectivos Nissan, pick-up Chevrolet, Ford Dalcon, 404, Daewoo… Un après-midi, j’observe la végétation luxuriante du Cerro Santa-Lucia qui oscille sous une méchante brise de pollution mexicaine. Les passants dans la rue ont presque tous la peau blanche. Je songe aux Indiens Alakalufs de l’Ile Wellington — disparus comme ce livre que Joseph Emperaire leur a consacré : Les Nomades de la Mer. Le Mauvais Esprit monothéiste Ayayema est là…La dernière Ohna est morte en 66 — on peut lire le poème de sa mort dans les guides : « Alors que je chante ici / Le vent m’emporte / Sur les traces de ceux qui sont partis / Je peux maintenant me rendre à la Montagne du pouvoir / Je suis arrivée aux Grandes Montagnes du ciel / Le pouvoir de ceux qui sont partis revient à moi / Ceux de l’infini m’ont parlé. »Mais on ne saura pas qui a parlé au malheureux Pedro de Valvidia; le conquistador de Chile, quand les Mapuches l’ont découpé en tranches. Il reste de lui ces merveilleuses cartes postales qui décrivent à Charles-Quint les premiers reflets de la Terra Incognita. De sacrés gaillards, les Indiens Mapuches — les cousins sudistes des Apaches d’après Raùl Ruiz. Ils ont régulièrement totémisé du cadavre de Castille sur trois siècles d’insurrections australes. On en rencontre toujours sur les régions tempérées au Sud de Santiago…